今日的オルテガ

佐々木孝

大衆化社会のどん詰まりで

もしもそんな装置が現実にあるとしての話だが、たとえば軽井沢か湘南海岸に一時間に一度シャッターが下りるようなカメラを設置し、ここ百年間撮り続けたフィルムを映写したとしたらどうだろう。初めのうちは熊か猪、あるいは漁師らしきものの姿が一瞬見えたか見えない程度であったものが、次には金持ちらしき家族連れが夏服姿あるいは旧式の水着姿でちらっと写るようになり、さらには次第に庶民らしき姿も数を増し、最後はそこが都会あるいは遊園地のプールかと見紛うほどの人間たちの雑踏が映し出される。

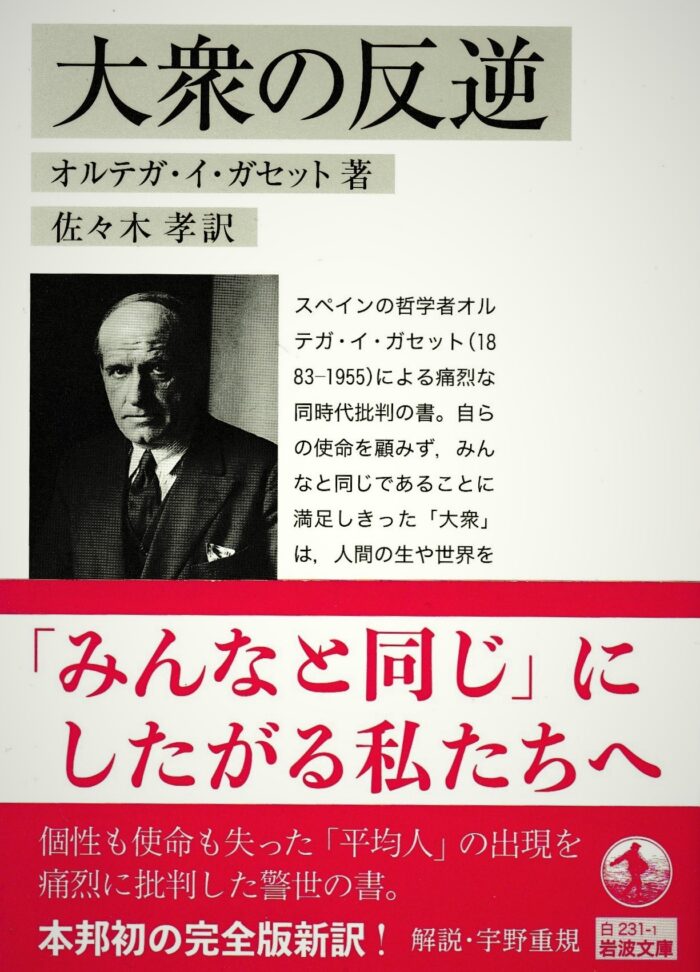

オルテガの『大衆の反逆』(一九三〇年刊行)はそんな視覚的にもインパクトの強い描写から二十世紀最大の問題へとわれわれを導いていく。それから数年後、時代を読むことにかけては天才としか言いようのない一人の喜劇役者が、映画『モダン・タイムス』(一九三八年)のやはり冒頭において、ひしめき合う羊の群れがいつの間にか地下鉄の出口から溢れ出てくる労働者の群れに重なるという絶妙な手法で、大衆化社会の滑稽かつ悲劇的な世界を描いた。描く視点は異なるが、前世紀が決定的に大衆の世紀であることを鮮烈に描き出したことでは軌を一にする。そして映画の舞台がアメリカであったことも必然であった。なぜなら、オルテガも本書で言っているように「アメリカは、ある意味で、大衆の天国」だからである。

ところで、どの時代に生み出された思想であれ、それを真に理解しようとすれば、それが書かれた時代についての知識を必要とすることは論を俟たない。しかし本物の古典がなぜ生き長らえるかといえば、実はそれが時間の風雪に耐えるから、つまりどうしても無視できない読み手の現在という時代的書き割りの中でもその有効性を減じないからである。

はっきり言おう。昨(二〇〇一)年九月十一日にその大衆化社会の先頭を行くアメリカで起こった同時多発テロ事件とその後の経過の中でもなおそのメッセージが有効かどうかということである。発表されてから七十年以上(刊行は一九三〇年)経っている本書がその思想的有効性を今になって試され検証されるのは少し酷かも知れない。しかし現代大衆化社会の到来を逸早く予告し、それに警鐘を鳴らしたことでその名を世界に馳せた本書が(アメリカの “The Atlantic Monthly” 誌[一八五七年ボストンで創刊された文化評論誌]で、ルソーの『社会契約論』が十八世紀を、マルクスの『資本論』が十九世紀を、そしてこの『大衆の反逆』が二十世紀を代表する著作と認定されたことは有名だが)、この事件との関連の中でその先見性と有効性が試され検証されるのも当然といえば当然である。当たり前のことだが、この本にも既に古くなった部分といまだにその新しさを失わない部分とが混在している。もちろん古くなった部分は、社会現象に触れた部分であり、古びていない部分は、この本の本体である哲学的な部分である。「私は、この論文に歴史哲学を盛りこむつもりはない。しかし、私がいろいろな機会にはっきりと、あるいはそれとなく述べてきた哲学的信念の土台の上に、この論文を築きつつあることはもちろんである」。

すでに古くなった部分と未だに新しさを失っていない部分との二極分離現象は、執筆当時はいまだ予兆であり点線であった部分が現実となり実線となったために起こったものであろう。そしてこうも言えるのではないか。すなわち現在こそまさに大衆化社会のどん詰まりである、と。大衆化社会の成熟と言わず、なぜどん詰まりと言ったかといえば、それを成熟、完成、終末と呼ぼうが「どん詰まり」はどう気取ろうとどん詰まりには違いないからである。どん詰まりは、たとえば「切り通し」のように、あるものの終わりであると同時にまた始まりでもある、といった展望が開かれない状態をいう。次のステップが見えない、手詰まりなのだ。ということは前世紀に下したオルテガの診断がいまなお有効であり、われわれが彼の意見を傾聴しなければならぬ事態が未だに続いているということである。

実はわれわれは二十世紀の諸問題を何一つ解決しないままに新世紀に突入したのである。「二〇〇〇年問題」などというコンピュータがらみで騒がれた怪しげな一線を無事越えたと思いきや、世界は前世紀となに一つ変わっていなかったのだ。そういえば、先日のテロ事件直後、これは新しい形の戦争であるとの論調が大勢を占めた。もちろんそれは国と国の戦争ではなく、国と個人あるいはグループとの間の戦争という意味で言われた言葉だが、しかし当事者がどれあるいはだれであれ、その残虐さということならば、あの貿易センタービルの衝撃的な映像より、それこそ何十倍も、いや何百倍も凄惨な映像をわれわれは何度も目にしてきたことをケロリと忘れている。たとえばそれは広島・長崎への原爆投下の際のあのきのこ雲であり、アウシュビッツのユダヤ人大量虐殺の生々しい現場であり、ポルポト派による同胞殺戮を物語るあの髑髏の山である。つまり言いたいのは、新しさを強調することで、過去の経験を(たとえばベトナム戦争やアフガニスタン戦争を)反芻して正しく適切な対応策を案出する労を省略し、まずもって直接行動に踏み切っているということである。連日テレビに登場する首脳たちの芝居がかった顔つき、そして彼らが断固たる姿勢を、と言えば言うほど、その判断が実にあやふやな根拠しか持たぬことを逆に透かし見せている。げに映像とはおそろしい。あらゆる人間的事象が今までいつもそうであったように、確かにいつかはこの悲劇も一応の終息期を迎えるであろう。しかしその時、すでに失われてしまったものは、もはや取り返しがつかないのだ。ましてやそれが人の命であった場合にはなおさら。

「民主主義は、その形式や発達程度とは無関係に、一つのとるにたらない技術的細目にその健全さを左右される。その細目とは、選挙の手続きである」。だれもが知っていることだが、彼ら首脳たちが登場した際のその手続きのあやうさ、いかがわしさをこの際きちんと覚えておこう(フロリダ州の投票用紙が正確にカウントされていたら民主党のゴア政権が誕生していたはずというお粗末さ)。オルテガがヨーロッパについて書いた次の言葉は現在のアメリカや日本に置き換えられはしないか。「ヨーロッパの歴史は、いまやはじめて、実際に凡庸な人間の決定にゆだねられているように見えるという新しい社会的事実である」。もちろん「いまやはじめて」ではない。

両政府とも世論という怪しげな基盤に乗っかっている。確かに「世論の法則は、政治史の万有引力(の法則)である」が、しかし現時点にあって、その世論はテレビの視聴率と同じく、得体の知れぬ、顔のない数字として現れる。いかなる責任主体としても存在せぬのっぺらぼうとして。

ところで先ほどの「どん詰まり」という言葉だが、のちに触れる「生の理法・視点」と関係あることなので少し脱線させていただきたい。というのは、スペイン語以外のほとんどすべての言語は、たとえば英語は、「終末論」(eschatology)と「糞尿趣味」(scatology)をそれぞれ違った綴りで表記するのに対し、スペイン語では同じ綴り(escatología)だということである。つまり少し品がないが、「糞味噌一緒」なのだ。しかしこの方が理屈に合っている。なぜなら「終末」も「糞」も「どん詰まり」には違いないからである。スペインはスープの養分をスブスタンシア(実体)というおそろしいまでに哲学的な言葉で表現している唯一の国だ、と言ったのは確かウナムーノだと思うが、スペインは、あるいはスペイン文化は、天上と地上が、形而上と形而下が、精神と物質が、垂直的視点と水平的視点とが、あるいは貴族と平民が陸続きというか混在している文化なのだ。スペインの理想主義と現実主義の関係もけっして二元論的対立構造にはならない。ちょうど物語の最後でドン・キホーテがサンチョ化し、サンチョがドン・キホーテ化されたように。だから近代スペインの諸現象をヨーロッパ的基準で見ていくと、必ずと言っていいほど袋小路にぶち当たる。あるいは逆に、われわれの場合のように、世界に起こったさまざまな事件を、スペイン的視点(とひとまずは言うしかないが)から見ていくと、とたんに分かりにくくなってくる。というより、問題の本質を別様の角度から見せられる、と言ったほうがいいかも知れない。

スペイン思想史を貫流するもの

閑話休題。これはなにも『大衆の反逆』の場合だけではないが、昔々に下された診断が既に二十一世紀に入ったというのに、妙に生々しくその有効性を発揮してくることがある。とりわけ透徹した「末期の目」で移ろいやすい現象を正確に見定めた思想が、二十一世紀にますますその有効性を発揮している。いや、末期の目などという曖昧な文学的表現をすべきではないかも知れない。オルテガならそれを「難破者の思想」と言うであろう。「具体的な生の現実は、つねにただ一つであり、それは本質的に混乱し、こみいっている」「頭脳明晰な人間とは、幻覚的な《思想》から自由となり、生を直視し、生に含まれるものはすべて疑問視されることを理解し、自分が迷っていると自覚している人である」「これだけが真の思想であり…それ以外は修辞であり、ポーズであり、自己欺瞞である」。

ここで再三繰り返されている「生」という言葉に注目したい。この言葉は単にオルテガ哲学のキーワードだけではなく、スペイン思想の、さらにはスペイン文化そのもののキーワードであると言っても過言ではない。西欧精神史をもし乱暴に裁断してしまえば、ギリシアの昔から人間は大きく二つの原理によって動かされてきたと言えるだろう。理性と生である。思い切り砕いて言えば、人は「考えるために生きるのか」それとも「生きるために考えるのか」ということである。常識的に言えば「考えるために生きる」などとだれも思うはずがない。しかし実際は、歴史上何度となく人は「考えるために生きる」としか言いようのない偏倚を経験してきたのだ。事実近代ヨーロッパは大きく理性に傾斜した。デカルトの「われ思う、ゆえにわれ在り」はその近代の基本戦略を公言したものといえる。ところがヨーロッパ近代の廃嫡された長子とも言うべきスペインは意固地に生の立場に留まった。理性を異様なまでに称揚し、時に神格化さえ厭わなかった近代というバスに、スペインが乗り遅れた感のあるのはおおむねそのためである。

ところで近代とは何であったのか。いや、今過去形で言ってしまったが、果たしてわれわれは近代を乗り越えたのだろうか。近代の超克が話題にされるようになってから既に半世紀以上が経過した(小林秀雄らが「近代の超克」と題する座談会を催したのは、なんと一九四二年である)のに、もしかしてわれわれはその近代のどん詰まりから未だに抜け出せないでいるのではないか。もちろん今ここで近代とは何である(あった)のか、その功罪は、などというとてつもなく大きい問題にかかずらう余裕はない。ただ一つ、ウナムーノがこの問題を実に分かりやすく整理してくれているので、それを紹介しておきたい。彼によれば、このヨーロッパ近代は次の三つのRから成り立っている。すなわちルネッサンス(renacimiento)、宗教改革(reforma)、そして革命(revolución)である。最後の革命には、狭義の市民革命だけでなく、広義の産業革命までもが包摂される。そしてこの場合の接頭辞(re-)は、近代がいかに自信に満ちたものであるかを示している(もちろん命名は後代によるが)。つまり、とここで選手交代して本書の中のオルテガの言葉を引用する、「ある時代が、みずから近代と名乗るなどとは、名前からしておだやかでない。いってみれば、それは最後で、決定的だということであり、それに比べれば、それ以外の時代はすべて、完全に過去であり、近代文化を目ざすつつましい準備と願いの時代ということである」。過去のあらゆる時代よりも自分が上位にあるという絶対的な自信。そしてこれは偶然ではあるが、近代構築の際の三つのRを究極のところで支える原理もまた特大文字のR、すなわち理性(RAZÓN)である。

ではなぜスペインはそれら三つのRにことごとく抵抗し、そしてその究極的原理たる理性に逆らってまで頑なに「生」の側に立とうとしてきたのか。もちろんそれに対する明快な答えがあろうはずもない。しかし歴史を検証することによって、一応の仮説を立てることは出来るかも知れない。たとえば次のようにである。

スペインはその地理的条件から、またその歴史的経緯から、古来様々な民族や文化の行き交う回廊であり、文化の異種混合が幾度となく繰り返されてきた国である。だから錯綜する異文化同士をなんとか統合しよう、統合しないまでもなんとか相互理解の方法はないか、と模索する思想家たちが生まれたのも自然である。たとえばセビリアのイシドルス(五六〇ころ-六三六)である。彼は兄レアンドロと共に西ゴート族支配下のスペインでローマ文化と西ゴート文化を融合させることによってキリスト教文化の発展を図り、また十三世紀のマジョルカ島出身のライムンド・ルルス(一二三五-一三一五)は、キリスト教、イスラム教、そしてユダヤ教という三つの宗教・文化の、とりわけ概念的かつ論理的相互理解の方法を模索した。その結実こそが『大術』(Ars Magna)である。またこれらキリスト教思想家だけではなく、十二世紀スペインには、もっとも偉大なイスラム思想家のひとりアヴェロエス(一一二六-九八)や、またユダヤ思想の最高峰と言われるマイモニデス(一一三五-一二〇四)などが輩出する。要するに、スペインは一民族一文化の論理をもってはとうてい理解できない複雑な「生」の多面性を如実に体験せざるをえなかったのである。ウナムーノやオルテガからわずかに遅れて登場するアメリコ・カストロ(一八八五-一九七二)の先導に従って近代スペインの姿をつぶさに見ていくと、そこに見えてくるのは、スペイン文化がキリスト教文化、イスラム教文化、そしてユダヤ教文化という互いに異なる、しかし共通の株から出た三つの宗教文化を基底にしているという厳然たる事実である。

ところがヨーロッパ最初の国家統一を成し遂げ(カスティーリャ女王イサベルとアラゴン王フェルナンドが結婚したのは一四六九年である)、そしてそれからほどなく(一四九二年)、約八世紀の長きにわたるイスラム支配からの脱出(レコンキスタの完了)を果たしたスペインには、同年のユダヤ人追放令、そして約一世紀後(一六〇九-一四年)のモリスコ追放令以降、公的にはもはやユダヤ教徒もイスラム教徒も存在しないことになった。しかし以後のスペインが一枚岩のキリスト教国であったはずがない。特にユダヤ教からの改宗者の存在は以後のスペインに実に複雑な、ときに怪異な容貌を与えていく。もちろんユダヤ教からの改宗者とその系譜を引く者たち自身の立場は、以後非常に微妙な、そして難儀なものへと変わっていった。『ラ・セレスティーナ』の著者フェルナンド・デ・ロハス、ピカレスク小説の嚆矢『ラサリーリョ・デ・トルメス』の覆面作家、『ドン・キホーテ』の作者セルバンテス、そしてスペイン神秘主義の至宝サンタ・テレサまでもがユダヤ教からの改宗者の血筋に連なる。生を重層的に見ざるを得ない位相に属する人たちの連綿と続く系譜。

しかしなぜ現実を近代理性(というような言葉使いが許されるなら)の視点から眺めることを潔しとしない姿勢が形成されたか、そのもっとも重大な理由は、新世界発見とその後に生じた難問の数々のなかで試され鍛えられた人間観によるものではないかと思われる。簡単に言うなら、戦乱と権謀術数の中の体験と思索から生まれたとはいえ、あくまで旧世界内思想、つまりアリストテレスの言う自由人と奴隷という二重の人間観に沿ったイタリア人文主義者たちの人間観とは違って、新世界のインディオというまぎれもない「他者」との出会いと相克の中で鍛え上げられたのっぴきならぬ、それこそウナムーノの言う「肉と骨を備えた」人間像の誕生である。すなわち自らは新世界体験がないながら、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教を共に射程に入れつつ新しい人間学を構築しようとしたルイス・ビーベス(一四九二-一五四〇)、そしてサラマンカ学派の牽引車として、フーゴ・グロティウス(一五八三-一六四五)より一世紀も前に国際法の基礎を作り上げたフランシスコ・ビトリア(一四八三-一五四六)、そして自らコンキスタドールとして汚辱の過去を持ちながら、生涯を通してインディオ擁護のために闘い、同時にまったく新しい世界史像を構築した(これについては石原保徳氏の見事な研究『世界史への道』[丸善ライブラリー] がある)ラス・カサス(一四八四-一五六六)たちの登場によって、「生」の持つとてつもなく大きな問題性を捉え、それを追及する感覚器官が徐々に形成されていったのである。その彼ら三人が、ともに改宗者の血筋に連なる知識人であるのは、たんなる偶然であろうか。ともあれウナムーノやオルテガ自身は意識するはずもないが、われわれにはスペイン精神史を貫流する太い人文思想が彼らにも流れこんでいるのが見えるのである。

ウナムーノとオルテガ

さて近代にあって理性がその指導理念としてあらゆる領域にわたってその力を誇示したとはいえ、スペイン以外の国で「生」の理念がまったく消滅したわけではない。それは休火山のように、時おり地下深くから「生」のマグマを吹き上げた。十九世紀末のニーチェ(一八四四-一九〇〇)、二十世紀初頭のディルタイ(一八三三-一九一一)、ジンメル(一八五八-一九一八) 、そしてベルクソン(一八五九-一九四一)などいわゆる「生の哲学」者たちの思想がその一例である。しかしオルテガもウナムーノも、これら生の哲学者たちとは微妙な、そして時には本質的な違いを見せる。ここでその違いを考察する紙幅も(いや白状すれば私自身未だにその用意が)ないので、オルテガ理解のためにも、彼と常に並び称されるウナムーノとの違いを簡単に指摘しておきたい。ウナムーノとオルテガ、この二人は実に好対照をなす思想家である。というより、彼らは盾の両面のように相互補完的な関係を保っているとさえ言える。青年時代にオルテガがこの先輩思想家ウナムーノに抱いた共感と憧れと、またそれゆえの後の反発と幻滅を探るだけでも優に現代スペイン思想の大要をたどる旅になってしまうほど、両者は現代スペインの思想界を代表し、そして常に親和と反発の関係を保ってきた。簡単に言ってしまえば、ウナムーノにおいて理性と生は常に対立と排除の関係にあるのに対し、オルテガにあって両者は、まさに相互補完的な関係にあるのだ。つまりウナムーノは、理性があまりにも強大で、また専横をほしいままにしてきたことに真っ向からの対決姿勢を示したのに対し、オルテガは理性の横暴を批判しながらも理性を全面否定するのではなく、むしろそれをしかるべき位置に戻す方策を探ったのである。それが彼の言う「生・理性」(原語は razón vital だが、まだ日本語として定訳がない。「生ける理性」と訳されることもある)である。たとえて言うなら、理性をこれまで君臨してきた王位から追放するのではなく、人間にとってもっとも有能かつ忠実な家臣の位置に就けること(一応の降格)である。ここにもオルテガ哲学の一大特徴とも言うべき絶妙な平衡感覚を読み取ることができる。つまりオルテガは、一方的に理性か生かという二者択一の立場をとるのではなく、両者を可能なかぎり融和させようとしたのである。

したがってウナムーノの立場が「生的なものはすべて反理性的であり、理性的なものはすべて反生的である」とするなら(事実彼はそう言った)、オルテガのそれは「生的なものはすべて理性的であり、理性的なものはすべて生的である」というわけだ。この意味でも両者は実に好対照をなしていると言える。しかし本書を注意深く読んでいけば、オルテガがたんに理性と生の「良いとこ取り」をしているのでないことも分かってくる。つまり彼は究極的には生の側に立っているのだ。

ウナムーノはスペインの本質をめぐる初期作品『生粋主義をめぐって』で、彼の終生の方法論ともなった考え方を次のように述べた。「完全な真理はふつう除去法(via remotionis)によって、すなわち極端なものを排除することによって中庸の中に求められる。ところで極端なものとはその相互的機能と働きによって生のリズムを産み出すものであるが、そうした除去法によっては、ただ真理の影にしか、冷たく陰気な影にしか到達しない。私が思うに、それよりも好ましいのは、別の方法、つまり矛盾を交互に肯定する方法であり、読者の魂の中に極端なものの力をきわ立たせることによって中庸のものが魂の中に活気を帯びることである。生とは闘いの合成運動なのだ」。確かにオルテガには、このウナムーノのような矛盾を交互に肯定する際の激しさはない。しかしオルテガも彼の終生の方法論とも言うべき姿勢を次のように表現している。「われわれの生、人間的生は…あることについてのわれわれの認識のすべてをこれの厳密な観照に究極的に基礎づけ確認しなければならぬ根本実在である」(『個人と社会』)。

だが前述したように、この生の視点に立つとき、すべてはとたんに曖昧さを増し混沌とし、割り切れなさを増幅してくる。「われわれは、本質的に曖昧な一つの状況――今日の状況――にメスを入れている…」「この形而上的ためらいが、生と関係のあるすべてのものに、不安と戦慄という、まぎれもない特徴を与える…」。近代合理主義的視点あるいは数学・科学的理性の視点に立つ場合とはまったく違うのだ。本書を読み進める際に時として感じられる難解性あるいは不透明性は、実はオルテガの思想が手ごたえ確かな対象を探り当てていることの逆証明なのかも知れない。なぜなら、「生は引きとめることも、捕らえることも、跳び越えることもゆるさない一つの手に負えぬ流れである。成りつつあると同時に、手のほどこしようもなく存在することをやめてゆくものである。…中略…それはちょうど、それ自体はとらえることのできない風が、やわらかな雲のからだの上に身をおどらせ、それを引き延ばし、よじり、波打たせ、とがらせるようなものである。われわれは視線を上げて、綿毛の形をした雲の中に、風の襲った跡を、その激しくも軽やかなこぶしの跡を見るだけなのだ」(「ロマン主義美術館のために」、『全集』第二巻所収)。

ともあれオルテガがすべてを「生の相の下に」(sub specie vitae)、もっと正確にはすべてを「生の根源において」(in radice vitae)、あるいはすべてを「生成の状態において」(in fieri)見ようとしていたことは間違いない。つまり絶対者でない限り、スピノザ流に「永遠の相の下に(sub specie aeternitatis)」諸現象を見ることは許されない。すべては流動的であり、その時々の歴史的現実を定点観測することは望むべくもないのだ。なぜなら変幻する現象だけでなく、観測者自身も絶えず変化しているからだ。したがって定点観測はすべからく神話化という危険な傾斜をすべり落ちていくことになる。だからたとえば一国の歴史を永遠の相の下に見ることには、唯我独尊的かつ排他的な国粋主義の陥穽が待ち受けているのだ。

その意味でも今年八月、またもや性懲りもなく繰り返された靖国参拝問題と、ちょうど一月後の同時多発テロ事件とは深層において繋がっていた。思っても見ないような打撃を受け、自尊心をずたずたにされたアメリカ国民には心から同情するが、しかし事件以後、事あるごとに繰り返される「ゴッド・ブレス・アメリカ」の大合唱には何かしら独善的な、あるいは外部に背を向けた内向的な愛国心の高揚を感じるのは私だけであろうか。イチローが属したマリナーズの選手たちが、地区優勝を決めた試合の後、たぶん期せずしてだろうがピッチャーズ・マウンドの周りに集まって、片膝立てて祈りを捧げた光景は一見感動的なシーンではあった。しかしボクサーがリングに上がる前に捧げる祈りと同じいかがわしさもそこに感じる。つまり相手を完膚なきまでにぶちのめすことができますようにと祈るその対象とはどんな神なのか。マリナーズ選手たちの円陣を見ているうちに、昔の西部劇映画でよく見たシーンを思い出した。インディアンたちに囲まれて円陣を組む幌馬車隊の姿である。インディアンたちはまるで射的場の人形のようにただ射抜かれるだけのために幌馬車隊のまわりを回っている。そしてあわやという瞬間、必ず騎兵隊のラッパが聞こえてくる。神は白人を見捨てることはない、というわけだ。なぜならインディアンは無知蒙昧の輩、真の神から見放された邪悪な群れだからだ。小泉首相が窮地に立たされたブッシユ大統領を映画『真昼の決闘』の保安官(ゲーリー・クーパー扮する)になぞらえたのは、たぶんこうした西部劇仕立ての芝居がかった雰囲気を無意識のうちに感じ取っていたからかも知れない。すると小泉首相は、あの映画の登場人物のだれに自分を見立てていたのか。

平民と地続きの貴族主義

ところでもう一つ、最近とりわけ気になっていることがある。それはわが国において「くに」についての概念の乱れが極限まできていることである。つまり欧米語脈では少なくとも語義の上では峻別されているいくつかの言葉が、わが国では一緒くたにされているのである。すなわち国家(state)、国民国家(nation)、国(country)が、ある場合にはきわめて政治的・意図的に混用されているのだ。言うまでもなくもっともリジッドで冷たい概念はステートであり、そこには生きた人間の姿も、彼らが住む風景も見えてこない純粋に法的な概念である。ネーションに至ってようやく人間の顔が見えてきて、そして最後のカントリーにおいて初めて人間と、そしてその人間と共生する風土が見えてくるのだ。ところが最近の日本語の使い方にはこの本質的な区別がまったくといっていいほど無視されている。そもそも愛国心(patriotism)という言葉に含まれるパトリア(祖国)という言葉そのものが「父祖の地」を意味しており、したがってそれは決して「国家」への愛とイコールでないことを思い起こすべきだ。わが国の近代黎明期にもそうであったように、「父祖の地」と「国家」がぴったり重なることは稀有のことであり、多くの場合、両者は微妙に、ときには悲劇的に大きくずれているのである。本書第一部の最終章が「最大の危険物、それは国家である」と題されていることには大きな意味がある。本書ばかりでなく、オルテガ後期の代表作とされる『個人と社会』(原題は「人と人々」)のやはり最終章で国家権力への言及があり、しかもそれが未完のまま残されていたこともまた暗示的である。

遺作とも言うべきその『個人と社会』において彼が当初考えたプランが、「国家、国家と法、法律、社会の諸形態、遊牧民、種族、国民、国民国家、国際国家、動物《社会》と人間社会、人類」と続いていたという事実はあまり知られていない。もちろん彼が残した作品の諸所から彼の国家論の最終的輪郭をなぞることは出来るかも知れない。しかし彼がいろいろな解釈を可能にする曖昧さを残していたことも否定できない。だから彼を貴族主義的な超保守主義者とみることも可能であった。事実、ファランヘ党[一九三三年にスペインで結成されたファシズム政党]創立者ホセ・アントニオがオルテガを高く評価し、彼の思想を党の綱領に取り入れたことは有名である。またわが国の三島由紀夫や現在一種の国家主義者か新右翼として話題を呼んでいる幾人かの論客たちも、オルテガに一時期親近性を示したことが知られている。しかし結局のところそれらは誤読だったのではなかろうか。もちろん(再度言わねばならないが)、そうした誤読を誘発するものがオルテガの表現にあることは否定できない。しかしこれまで述べて来たことからも分かるように、国家とは人間社会の非人間的部分を構成する《慣習》の究極の形であって、「今日、文明をおびやかしている最大の危険は…生の国有化、国家の干渉主義、国家によるすべての社会の自発性の吸収である」とするオルテガの言葉からは、前述の国家主義あるいはショーヴィニスムの対極にある思想が浮かび上がってくるはずである。

彼らがオルテガに惹かれたもう一つの理由は彼の貴族主義であろう。確かに本書の随所に、大衆人の対極に位置するものとしての貴族が登場する。もちろんその貴族は社会階級のそれではなく、Noblesse oblige(貴族には貴族の義務がある)という言葉にこめられている貴族である。

「この私は、歴史を徹底的に貴族主義的に解釈することで知れわたっている」「社会は貴族的であるかぎりにおいて社会であり、それが非貴族化されるだけ社会でなくなるといえるほど、人間社会はその本質からして、いやがおうでもつねに貴族的なのだ」。確かにオルテガは貴族的な生き方[をする人]を高く評価し、大衆人(オルテガ自身は、昔から存在したいわゆる大衆と、彼が槍玉に挙げている《大衆人》(hombre-masa)を厳密に使い分けてはいないが)を厳しく批判した。なぜなら前者は「自分に多くを要求し、自分の上に困難と義務を背負いこむ人」であるのに対し、後者は「自分になんら特別な要求をしない人」だからである。二十世紀に生まれ出た新人類とも言うべきこの大衆人の性格は、本書の中で繰り返し分析され診断されている。いわく「慢心した坊ちゃん」、その生の主調音は「ふまじめと冗談」、その心の根本的な構造は「閉鎖性と不従順さ」である。

三島由紀夫は、オルテガのこうした一見貴族主義的な考え方、そしてその延長線上にある国のあり方や軍隊のあり方についての考えに強く引かれたようだ。その間の事情を三島自決の二ヶ月前に彼にインタビューした森本哲郎氏が実に興味深いレポートを書いておられる(森本哲郎「わが友三島由紀夫」、『明日への旅』所収)。そこには、ギリシア風の、というよりアポロン風の論理性を標榜していた三島が、とりわけ死の直前にはその論理性自体に無残なまでに裏切られて痛々しいまでに自己破綻していたことが報告されている。

ところがオルテガの言う貴族主義は、三島由紀夫流の貴族主義とは大いに趣きを異にする。ましてやヴィクトリア朝コロニアル様式の貴族趣味とは正反対のものである。つまりオルテガの、そしてスペインの貴族主義は上から下へのものではなく、下から上への貴族主義なのだ。一例としてゴヤの「裸のマヤ」を考えてもらえば分かりやすい。いや正確に言うと、「裸のマヤ」ではなく、「着衣のマヤ」の方である。ここで言うマヤは固有名詞ではなく、マドリードの下町娘(マハ)のことであるが、そこに描かれているのはまさにその下町娘に憧れるあまり、下町娘の衣装をまとって得意げな大貴族アルバ公爵夫人なのだ。つまりスペインの貴族主義は、よく言えば孤高の、時には冷酷無比ともなる貴族主義ではなく、平民と地続きの貴族主義であることを忘れてはならない。つまり「日焼すれば平民の顔が透けて見える」貴族主義なのだ。それからオルテガは大衆人を嫌悪するあまり、もしかして哲人政治をひそかに望んでいたのではないか、と思われる向きもあるかも知れない。しかしそれも誤解である。それについては、次のような彼の実に明快な考えがあることを思い起こしたい。

「哲学が支配するためには、哲学者が支配する—―プラトンが最初に希望したのはこれである――ことも、帝王たちが哲学する――プラトンがのちにもっと謙虚に期待した――ことさえも必要ではない。そのどちらも、厳密にいえば、いまわしいことである。哲学が支配するためには、哲学が存在すればよい」。

生の全体的建て直し

さて言うまでもないことだが、大衆化社会とは近代化が必然的に内包していたもののいわば肥大増殖である。これまで、オルテガが現代の大衆化社会の病理を分析するに当たってとった姿勢が、いかにスペイン精神史の伝統を踏まえたものであるかをたどってみたが、しかし彼の狙いは大衆化社会の病理をただ分析することだけだったのであろうか。答えはもちろん否である。つまり彼が求めていたのは、新しくしかも古い視点からの生の全体的建て直しなのだ。本書第二部最後の章のタイトルが「真の問題に到着する」とあって、結局のところ真の問題とは、大衆人のうちにはっきり現れ出た無[没]道徳性(amoralidad)であることが分かる。これは不道徳あるいは非道徳よりもはるかに恐ろしい。なぜならそれは生を内部から蚕食する病だからである。これまで述べてきた大衆化社会の病理の深い原因こそ、まさに現代の人間を無責任な存在としているその無道徳性なのである。しからばわが国でもことあるごとに話題にされる道徳の再建が急務なのか。答えはイエスでありノーである。つまりそれは自称愛国主義者たちの言う旧道徳の復活などではまったくないのである。オルテガの主張がときに国粋主義的な傾向を持つ者たちに誤読されるのはまさにこの点にかかわっている。オルテガが提起しているのは、高所からの道徳律の植付けのようなことではなく、もともと生そのものに備わる自立的道徳律、すなわちこれまでたびたび触れてきた「生の理法」の自覚なのだ。現代はその生の感覚があらゆる分野で急速に失われている。『大衆の反逆』とほぼ同じ頃に書かれた『大学の使命』の次の言葉は、たんに大学問題のみならず社会のすべての領域で現在起こっている真の問題を摘発している。

「与えることも、要求することもできないものを、与えるふりをし、要求するふりをするがごとき制度は、虚偽の、道徳を乱す制度である。しかるに今日の大学の全企画、全機構のいたるところに、この虚偽の原理がうごいている」(『大学の使命』、井上正訳)。

だれしも漠然とながら感じているのは、いまあらゆる領域でこの自己欺瞞がまかり通っていることである。政治の世界然り、教育の世界然り。政治の世界での昨今の茶番劇は、大衆化社会のどん詰まり特有の妙な明るさの中の誇張と不真面目さに満ちている。一昔前ならだれも考えもしなかったような茶番がまかり通っている。テレビという媒体が存在しなければ浮上してこないような軽い乗りの国の指導者たち、まさに「耐えがたき存在の軽さ」の世界である。「われらの時代は、すべての過去の時代よりも豊かであるという奇妙なうぬぼれによって、いやそれどころか、過去全体を無視し、古典的、規範的な時代を認めず、自分が、すべての過去の時代よりもすぐれ、過去に還元されない、新しい生であるとみなしていることによって、特徴づけられるのだ」。この軽い乗りの状況をいつ、いかなる方法で克服できるか。それは国家の事業でもなければ、学校教育の課題でもなく、まさにわれわれ一人一人が取り組まねばならぬ死活の急務なのである。

さてオルテガの作品としては『大衆の反逆』が最初という読者には、もしかすると文明批評家としてのオルテガの印象が強く残ったかも知れない。しかし「世界の名著」版の編者高橋徹氏もホアン・リンツからの薦めとして書いておられるように、ぜひ『ドン・キホーテをめぐる思索』そして『個人と社会』へと読み進んでいただきたい。オルテガ哲学の奥深さ、その魅力をぜひ味わっていただきたいからである。『大衆の反逆』は確かに大衆化社会という二十世紀の病理を見事に剔抉してみせた。しかしそれは、彼の社会学の集大成と言われる『個人と社会』のいわば応用例として位置付けられるべきものであり、さらに言えばその社会学そのものが彼の「生ける理性の哲学」の一具体例であることは間違いない。今まで何度も言及されてきた文言だが、彼の「私は私と私の環境である。もしこの環境を救わないなら私をも救えない」というあの有名な言葉(『ドン・キホーテをめぐる思索』)の深い意味が開示されるまで付き合っていただきたい。二十一世紀の最大課題が貧困と環境の問題だとするなら、その後者の深い哲学的意味(たんなる外的環境ではなく私たち自身の半分を構成するものとして)を深く掘り下げているのも彼の哲学である。したがってオルテガの思想の真価が問われるのはまさにこれからではないか、と思っている。オルテガは本書の最後で言う。「その大問題はあまりに広範なので、この本の中で扱うわけにはいかない。それを扱うためには、この本のなかで一つの伏線として、織りこまれ、暗示され、つぶやかれた人間の生にたいする教義を、充分に発展させねばならないだろう。その教義を大声で叫ぶときが、まもなく訪れるであろう」。それが『個人と社会』なのである。

(オルテガ『大衆の反逆』、寺田和夫訳、中公クラシックス版解説、2002年2月発行)

オルテガ『個人と社会―人と人びと』

【内容説明】

個人は社会にとって何か。社会は個人にとって何か。著者は「慣習」という概念を梃子に、この永遠の問題に挑戦し、デュルケームやベルグソンの理論をのりこえつつ社会の本質に肉迫する。

【目次】

1 自己沈潜と自己疎外

2 個人的生

3 「われわれの」世界の構造

4 「他者」の出現

5 対個人的生(われわれ―なんじ―われ)

6 ふたたび他者たちとわれについて(彼女への短い旅)

7 他者という危険ならびにわれという驚き

8 とつぜん人びとが現われる

9 挨拶に関する考察

10 挨拶に関する考察―語源学的動物たる人間―慣習とは何か

11 人びとの言説たる言語―新たな言語学に向かって

12 人びとの言説、「世論」、社会的「しきたり」―国家権力

【出版社内容情報】

名著『大衆の反逆』で現代社会の危機を鋭く予見した著者が、「慣習」という概念をキーワードに、「人と人びと」という永遠のテーマに挑戦し、個人の単なる寄せ集めでない「社会」の本質に肉迫する。デュルケームやベルグソンをのりこえる本書の視点は、今日も燦然たる輝きを失わない。