ドン・キホーテの国 民族とその風土

自ら世の不正と非理を正す騎士と思い込み俗世間の現実に立ち向かうドン・キホーテとは

さまよえるドン・キホーテ

書物の歴史はじまって以来、今日までの超ロングセラー、超べストセラーの筆頭は、言うまでもなく聖書であるが、第二席を占めるのが『ドン・キホーテ』であるという事実はあまり知られていない。『聖書』の方は、神のメッセージであるということで、本当の作者は神様なのかそれとも聖書作者なのかという複雑な問題もあり、そのうえその聖書作者は複数であるという事情も重なる。したがって史上最大の読者数をほこっている作家はセルバンテスということになる。だが『ドン・キホーテ』の作者がセルバンテスであると知っている人は、それほど多くないのではなかろうか。

また、作者の名前を知る知らないはともかくとして、『ドン・キホーテ』そのものは本当に読まれているのであろうか。もちろんこれを確かめる資料はないが、おそらく真の意味の読者がこれほど少ない例も珍しいのではなかろうか。発行部数のわりに読まれていない本ということになると、先ほどの順位は逆転して、第一位『ドン・キホーテ』、第二位『聖書』ということにもなりかねない。

これはいったいどういうことなのだろう。実際に読まれてもいないドン・キホーテがセルバンテスからも原作からも離れて、ひとり歩きしているのである。これは何もスぺインとかヨーロッパのことだけを言っているのではない。日本でもいたるところにドン・キホーテが登場している。たとえば「……氏の今回の行動は、まさにドン・キホーテ的であり……」というような文章の中に。人物形容に使われる固有名詞で、ドン・キホーテの名前以上に引き合いに出される例は、おそらくないのではなかろうか。

そしてたいていの場合、このように引き合いに出されるドン・ホーテはステレオタイプ化されて、その意味せんとするところも、「直情径行」、「現実無視」、「猪突猛進」の代名詞となっている。もちろんそれらはすべて間違いというわけではない。しかしそれらはドン・キホーテのほんの一面であり、ドン・キホーテその人はもっと複雑である。

ドン・キホーテの里帰り

ところでこのようにやせ細って平板になったドン・キホーテをもとの姿にもどすにはどうしたら良いのか。と言っても、キリスト教の十戒にある “なんじみだりに神の名を呼ぶなかれ” 式に、“なんじみだりにドン・キホーテの名を引き合いに出すなかれ” などとおかたいことを言うつもりはない。また、われわれはもっと原作を読むべし、などと教訓めいたことを言うつもりもない。ただ他ならぬ日本語のためにも(なぜなら比喩的表現として立派に日本語の一部になっているのだから)、時折はドン・キホーテに里帰りさせ、彼に精気を養ってもらう必要があるのではなかろうか。

その意味で本書には、ドン・キホーテの故郷をしのぶよすがが、ふんだんに提供されている。風景は人間の半分を形づくるというのが真実ならば、たとえばラ・マンチャ地方の風景は、ドン・キホーテの魂を半ば形成しているのだ。視野をさえぎるものとてない茫々たる荒野、時折その赤茶けた土のうねりにまるで貝殻のようにへばりついている村落。そしてその上いっぱいに広がる、これまた果てしない蒼穹。これではドン・キホーテならずとも、人間的な規矩や分別を越えた夢想に引きずりこまれないでいられようか。

古来、スぺイン人の特性の一つに「過度を求める」という気質が挙げられてきた。これは前述した「人間的規矩、分別を越える」ということと同じである。ドン・キホーテの全行動、とりわけ彼の騎士道再興の願いは、いかにも人間的分別、常識を越えている。ドン・キホーテの狂気というのも、まさにこれを指している。しかし彼はたんなる狂人ではない。だいいち、精神病者が小説の主人公となり、しかも多くの人の共感を得ることなど不可能である。

風景が人間に及ぼすそうした不可思議な力を、われわれはたとえばスペインの建造物の中にも見出す。フェリぺ二世建立になるエル・エスコリアル王立修道院、あるいは現代に至ってはガウディの聖家族教会。ここでドン・キホーテとほぼ同時代のものであるエル・エスコリアルを取りあげるなら、これはまさに建物になったドン・キホーテである。いったいあの当時、、ヨーロッパ広しと言えども、こんなとてつもない建物を作ろうなどと考えた王侯貴族が他にいたであろうか。これは人里はなれた荒れ地のど真ん中の、修道院、墓所、図書館、さらに離宮を兼ねた馬鹿でかい建物である。

ドン・キホーテと異なっているところと言えば、どっしりした量感だけで、あとはその飾り気のないむき出しの姿といいまさに荒野に佇立するドン・キホーテである。フェリぺ二世はスぺイン絶頂期の王(一五二七–九八)であるが、ここで比較のためフランス絶頂期の王、あの「太陽王」ルイ十四世(一六三八–一七一五)に登場してもらおう。このルイ十四世は言わずと知れたあのべルサイユ宮殿を建てた王様である。この二人が生きた時代はおよそ一世紀もずれており、そのうえ建物にしても一方は修道院で、一方は宮殿だから比較にならないというのは早計というもので、実はフェリぺ二世はマドリードの宮殿はそっちのけで、このエル・エスコリアル建立に全力を注いだのである。しかしこの二つの建物ほど性格を異にするものが他にあろうか。一方は地上的なるものを超越せんとする意志がむき出しで、他方はまさに地上的なるものの栄華と権勢をほこっている。

風車の冒険の意味

いま地上的なるものを超越せんとする意志と言い、先ほどは人間的な規矩や分別を越えるという表現を使ったが、これは言い方を換えるなら、ドン・キホーテにとって(そしてある意味ではスぺイン人一般にとって)現実のとらえ方が、ふつう言われているリアリズムとは一味も二味も違っているということである。ドン・キホーテにとって、騎士道世界は、彼のまわりに広がる日常世界よりもはるかに現実的であった。だからこそ彼は、その現実に向かって突進する気になったのである。つまり彼にとって騎士道はたんなる理念ではなく、まさにありきたりの現実以上に現実だった。われわれはこの点を少々誤解しているようだ。真の理想主義者は、現実から遊離するのではなく、現実を踏みこえる、あるいは現実を拡大する人なのだ。

たとえばドン・キホーテは第一回目の遠征で、そまつな旅籠屋を城郭と見、いかがわしい旅籠の女たちを貴婦人と思いちがいする。この女たちははじめのうちはドン・キホーテの早とちりを笑っているが、しかし最後は自分たちもその気になって、神妙に貴婦人役をつとめる。常識的に考えれば、たんにこっけいな「思いちがい」であるが、しかしそれだけであろうか。むしろドン・キホーテの理想主義が、いかがわしい女たちの中に眠っていた崇高なるもの、気高いものを引き出したと言えないだろうか。

あのもっとも有名な風車小屋の冒険にしても、たんにこっけいだけではすまされない重大な意味が隠されている。ラ・マンチャと言えば風車というぐあいに、まるでそれが昔からそこにあったように考えがちだが、物の本によるとスぺイン軍が進駐していた低地国(いまのオランダ)の風車が、初めてスぺインに導入されたのは一五七五年ごろだという。つまりまさにドン・キホーテと同時代である(出版されたのは一六〇五年だが、構想されたのはずっと前のはずだから)。したがって、風車は新時代の先端を行く、とびきり強力な機械だったわけである。比較はちと大げさだが、いままでひなびた田舎だったところにとつぜん出現した巨大な石油コンビナートのタンク群ほどの意味をもっていたはずだ。

ところでこのうなりをあげて回転する風車の中に、たんに新式の便利な機械だけを見てありがたがるのと、そこに巨人を、つまり人間に対する邪悪な意思をもった巨人を見るのと、どちらがより現実的であると言えるだろうか。それに、「あれは風車であって巨人ではない」と言うことは、そう語る人の内部に、意識下に、実は巨人が隠れた力をふるっていることを意味しないであろうか。もしそうでなかったら、「あれは巨人ではない」と言いきることさえできないのではなかろうか。われわれの時代は、この風車の子孫たるとてつもない産業巨人が、だれはばかることなく姿を現わし、その排泄物によって人間を苦しめている時代ではなかろうか。

アンチ・ヒーローの登場

さて、ここでもう一度、ラ・マンチャの平原に立ってみよう。すると、大地にまるでかさぶたのようにへばりついている村落(「日常」)が現実なのか、それとも、その平原に蜃気楼のように立ちはだかる巨人(「夢想」)が現実なのか(ここでゴヤの「巨人」という絵を想い起こされる方もあろう)、そのあやめも確かなものでなくなる。と同時に、平原に立つ自分がいかにもちっぽけに、しかしまぎれもなく宇宙の中心ででもあるかのような目くるめきを覚えないであろうか。スぺイン人はよく、ひとりひとりが「炉辺の王様」だと言われる。しかしそれは、もろもろの地上的な意味(権勢、財産、才能、美観などなど)によって王様なのではなく、ひとりひとりがかけがえのない個であるという意味で王様なのだ。

『ドン・キホーテ』は近代小説のはじまりであると評価されている,その理由の一つにここにはじめてアンチ・ヒーローが登場したことを挙げることができよう。つまれそれまで文学の主人公は、つねに英雄であるとか(「騎士道小説」)、王侯貴族 (「牧人小説」)の牧人も、身をやつした貴族たちであった)であったのに、『ドン・キホーテ』になってはじめて (「悪者小説」を踏まえて)それまでおよそ主人公になりえなかった人間が主人公になったのである。

あるいはこうも言えよう。すなわち英雄の英雄たるゆえんは、たんに常人には不可能な外面的功(いさおし)を為すことに成立するのではなく、まさにおのれがおのれたること、つまり現代風に言い直せば、自己のアイデンティティを確立することにおいて成立する、と。ここに英雄の概念の内的変質が起こった。ドン・キホーテはさまざまな冒険を敢行するが、それがことごとく挫折するか、徹底的に茶化されていることの真意もそこにある。

だから勇猛果敢に偉業に向かって突進することはドン・キホーテの闘いの第一ラウンドにすぎず、挫折と失意の第二ラウンドがそれにつづかなければならない。ドン・キホーテはけっして「かっこいい」騎士ではない。サンチョがいみじくも命名したように、彼は「愁い顔の騎士」でもあるのだ。

スぺインは光と影の国と言われている。陽気であると同時にどこか悲しい国である。この「愁い」「悲しみ」はどこから来るのか。それは広大無辺の宇宙の中に「孤独者」として対峠せざるをえない人間の悲哀であり、しかもその悲哀の中から、勇を鼓して自己発見の冒険に乗り出さざるをえない人間の「覚悟」からくる。

現代スぺインの哲学者オルテガ(一八八三–一九五五)は、「広大なラ・マンチャの平原の真ん中にただひとり、ドン・キホーテのひょろ長い姿が疑問符のように背をかがめる」と書いたが、事実ドン・キホーテは人間存在の不可思議をさまざまに問いかける疑問符と言えよう。

日本語の中に比喩的表現として組みこまれたドン,キホーテが真の意味で生きるために、われわれはスぺイン文化の最良の部分から、なお多くのものを学ばねばならないようである。

(清泉女子大学助教授)

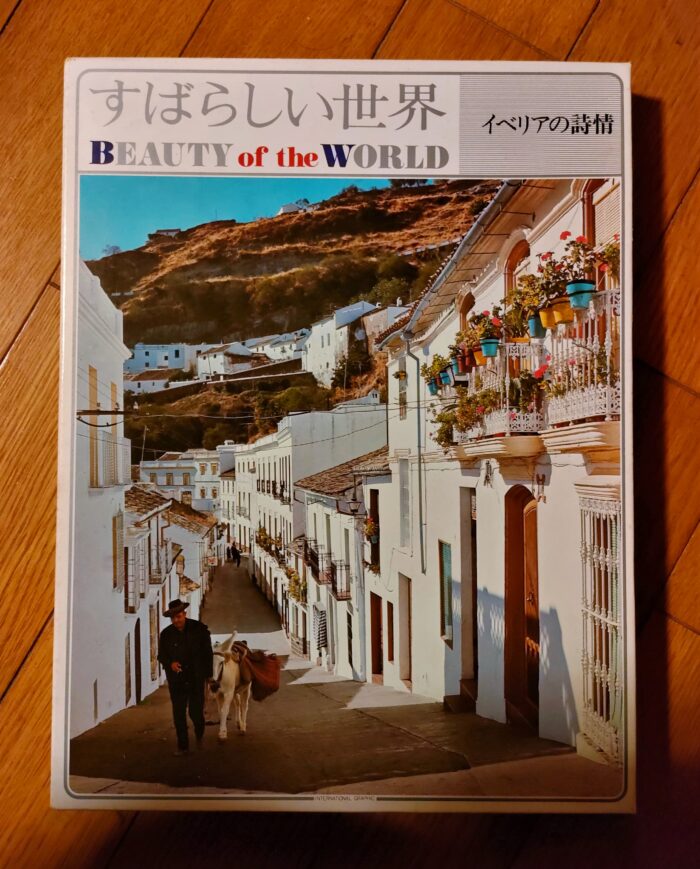

『すばらしい世界・8 イべリアの詩情』

国際情報社、一九七九年