アメリコ・カストロに沿って

はじめに

初めてA・カストロへの接近(以後「カストロ論1」とする)を試みてから、はや十五年が経過した(1)。その間、カストロ理解に関してはほとんど進捗がなかったが、彼の言葉に導かれての黄金世紀ユダヤ系知識人問題の究明、とりわけルイス・ビーベスについてのそれにはいささかの進展(2) があったし、同じ系列のフランシスコ・デ・ビトリアについては、その特別講義の翻訳(3) を通じて新たな知解を得た。

その間、いつから始めたかははっきりしないが(たぶん十年ほど前から)、彼の後期の作品『葛藤の時代について』(“De la edad conflictiva”)の翻訳*だけは細々と続けてきた。ウナムーノやオルテガの場合と同じだが、私にとって外国思想の真の意味での理解には、一度日本語に訳す作業を経なければならないと考えたからである。事実、今回、彼の難解な文章との悪戦苦闘の中で、いくつか改めて考えた、あるいは分かったことがある。ともあれ出版の当てもない孤独な作業であったが、それがこの夏、ついに第一回目の作業を完了した。第一回目というのは、註には未だ手をつけず、いたるところ再度の検討作業を残しての粗訳だからである。自信ある訳に仕上がるかどうか、まだ未知数である。

そのような次第で、今回はその翻訳を通じて考えたこと、新たに分かったこと、そして今後の研究のためにぜひとも整理しておきたいことなどを、彼の思想を理解するためのいわば足場固めの意味でまとめてみたい。

最初に研究環境(条件)の変化という点では、前回の文章を書いたあと、カストロ関係の重要資料がいくつか加わったことが挙げられる。まず『スペインの歴史的現実』54年初版本のコピーが手に入ったこと。しかし前回の接近でもことわったように、この初版本と1962年増補改訂版以後の諸版との異同を逐一検証することは、本格的なカストロ論を試みるためには必須の作業であるはずだが、少なくとも今のところ私自身にはその予定はない。しかし前回、「言葉の真の意味での代表作は、1948年の『歴史の中のスペイン』と1971年の『スペインの歴史的現実』の英訳本を両極とするA・カストロの思想空間に存する」と言い切った手前、長いあいだ文字通り「失われた輪(eslabón perdido)」であり続けた初版本が手に入ったことは、なにはともあれ心強い。

本論の最後に、古書店などを通じて手に入れた彼の他の作品や彼についての研究書を加えた現段階での参考文献リストを掲載することにする。

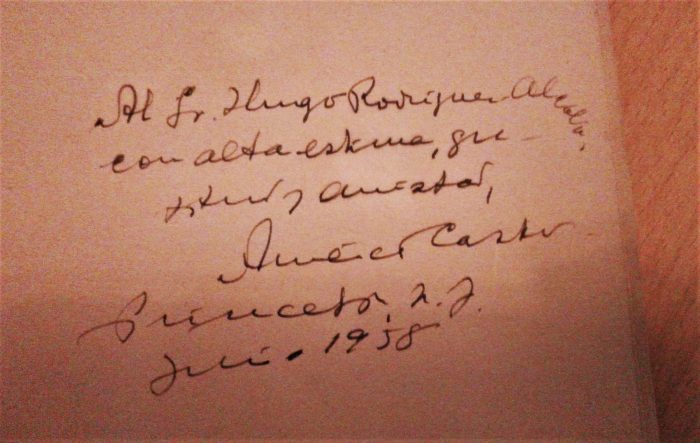

ところで新たに手にした彼の作品の中には、古書店を通じて購入した『スペインのサンティアーゴ』(“Santiago de España”)(4) があるが、驚いたことには、その見返しに、フーゴ・ロドリゲス・アルコバ氏宛のカストロ自身の献辞が肉筆で書かれていた。献辞はこうなっている。

Al Sr. Hugo Rodriguez Alcoba,

con alta estima, gratitud y amistad,

Américo Castro

Princeton, N.J., Junio, 1958

「1958年6月、プリンストンにて」とあるから、『スペインのサンティアーゴ』出版後間もない時期に書かれたものらしい。贈呈相手のロドリゲス氏がどのような人であるか、現在まで何の手かがりもないが、しかしところどころ余白に律儀にボールペンで書かれた要約やメモを見ると(もしそれが本人のものであるとしたならの話だが)熱心に読まれた形跡がある。私自身初版本とか稀覯本にはあまり関心がないが、しかしカストロの自筆が手元にあって時折見れるのはやはりなにかと励みにはなる。

さて順序として、最初に「カストロ論1」では割愛した彼の略年譜をまとめつつ新たに知ったこと、今後の研究に確認しておきたいことを覚え書きする。その後、彼の絶筆をたどりながら、生前は多くの曲解や批判を浴びた彼の思想の中核、すなわち彼の歴史観についてまとめることにする。

一 略年譜ならびに今後の研究のために心覚えしたい若干の事実

1885年 ブラジル、リオ・デ・ジャネイロ州のカンタガロ(Cantagalo)に生まれる。当時、グラナダ出身の両親は商用で当地に滞在していた。

帰国後、彼はグラナダで中等教育を終え、グラナダ大学法文学部に入る。

彼に影響を与えた二人の教授、一般文学のエギア・ルイス(Leopoldo Eguía Ruiz)と、アラビア学のレミロ(Mariano Gaspar Remiro)教授。

1904年 法文学部を卒業。

1905年 ソルボンヌ大学に留学。

1908年 帰国。マドリードに居を定め、「自由教育学院」と接触始まる。ヒネル・デ・ロス・リオス(Francisco Giner de los Rios, 1839-1915)、コッシオ(Manuel Bartolomé Cossío, 1857-1935)と知り合う。とりわけ前者を敬愛し、師事する。彼を十六世紀の修道僧フワン・デ・アビラ(Juan de Ávila, 1500-69)になぞらえたこともある。

他にメネンデス・ピダル、オルテガ、ウナムーノなどとも交流。ピダルとは以後関わりが多くなるが、ある一定の距離を保ち続けたらしい。後年、彼の聖テレサの言語に関する遺稿を無意味な仕事と断じている。

1910年 ロマノーネス伯(Romanones, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de, 1863-1950, スペインの政治家、首相)が「歴史研究センター」(Centro de Estudios Históricos)を創設。

ピダルが所長、カストロは辞書編集部門をまかされた。

1911年 マドリード大学から博士号を取得。

1913年 助教授となる。

1914年 トマス・ナバロ(Tomás Navarro, 1884-1979、特に音声学の分野で優れた業績を残した)とレオン地方の方言探索の旅に出る。この年発刊された「スペイン文献学雑誌(Revista de Filología Española) 」に続々と評論を発表し始める。

1915年 言語史の教授となる。

1917年 この年発刊されたマドリードの「太陽(El Sol)」紙の寄稿者となる。このころからドン・キホーテ論をいくつか発表。特にマリン(Francisco Rodríguez Marín, 1855-1943)などの、旧来のセルバンテス無教養説(つまり彼を学識のない創作家 creador lego とする説)に反論を加えていった。

大戦中、諸外国で講演、名声とみに高まる。

1922年 冬、モロッコ旅行。当地のユダヤ人たちの言葉を研究。

1923年 ブエノスアイレス大学にスペイン文献学研究所が出来、協力する。サンチアゴ大学(チリ)から名誉博士号。コロンビア大学から招聘される。

1924年 11月、ソルボンヌ大学で「セルバンテスの思想とモラル」という題で講演。

1925年 『セルバンテスの思想(El pensamiento de Cervantes)』 を出版。

1927年 ヨーロッパ各地を講演旅行。

1930-31年 ベルリン大学でスペイン語学の講義。

1931年 共和国政府からドイツ駐在スペイン大使に任命される。

1932年 マドリード大学でフランス文学を講じる。

1933年 ロンドン大学で「カトリック両王時代のスペイン文化」という題で講演。

1935年 ポアチエ大学から名誉博士号。

1936年 ソルボンヌ大学から名誉博士号。スペイン内戦勃発、アルゼンチンに亡命。

1937年 合衆国に定住する。ウィスコンシン大学で教える。

1939-40年 プリンストン大学で講義。同大学で「スペイン文化の意味」という題で講演。1948年 『歴史の中のスペイン(España en su historia)』を出版。

1953年 プリンストン大学名誉教授。

1954年 『スペインの歴史的現実(La realidad histórica de España)』を出版。

1957年 スペインに帰国。マジョルカで小説家のセラ(Camilo José Cela Trulock, 1916- , 1989年ノーベル文学賞受賞)らと交流。『セルバンテスに向かって(Hacia Cervantes)』を発表。全編反カストロ論ともいうべきサンチェス=アルボルノス(Claudio Sanchez Albornoz, 1893-1984)の『スペイン、歴史の謎 (España, un enigma histórico)』が出版され、以後カストロの死に至るまでの長い論争の火蓋が切って落とされる。

1964年 カリフォルニア大学に移る。

1968年 最終的にマドリードに居を定める。

1971年 『アメリコ・カストロ研究(Estudios sobre la obra de Américo Castro)』発刊。バタイヨンなど24人の錚々たる学者たちが寄稿する。

1972年7月25日 Lloret de Mar(Gerona)にて心臓麻痺で死去。

二人のカルメンのこと

夫人も娘もともにカルメンという名である。

夫人の名は Doña Carmen Madinaveitia de Castro。父親は、著名な医学者 Don Juan Madinaveitia であり、彼の二人の息子、つまり Doña Carmen の兄弟たちも学者である。兄の Juan は有名な胃腸病学者、そして弟の方の Antonio も優れた化学者であった。

娘の名は Carmen Castro Madianveitia de Zubiri、つまり哲学者スビリ(Javier Zubiri, 1898-1983)の妻である(5)。Luis という名の兄弟がいる。カストロの死のわずか数年前に逝去。サンチェス・アルボルノースとのあいだに大論争が持ち上がったことのとばっちりを受けて、彼女は勤務先の「言語文学学院(Instituto de Lengua y Literatura)」の教授職を降りなければならなかったらしい(6)。

彼が共和制時代の1931年、ドイツ駐在スペイン大使に任命されたこと

ベルリンでは当時すでにSS(ナチス親衛隊)やSA(突撃隊)の無法な振舞が目立つようになっていたが、あるとき郊外で休日を楽しんでいたカストロが彼らから身の危険を感じるほどの威嚇をされたらしい。つまり彼の容貌(立派な髭を伸ばしていた)が、かれら党員の不倶戴天の敵(ユダヤ人)に似ていたためらしい (7) 。もしかして後年、彼がスペインのユダヤ系知識人の問題に深入りする遠いきっかけを作った事件かも知れない。

ウナムーノ、オルテガとの関係

彼の名が初めて広い対象に向けて紹介されたのは、1909年、オルテガがそのエッセイ「ウナムーノとヨーロッパ、寓話」の中で、若きカストロの書簡を引用した時である。この頃、ウナムーノとオルテガの関係は最悪の時を迎えていたが、しかしそのオルテガよりはるかに辛辣かつ率直に、ウナムーノの乱心ぶりに鋭い批判を加えている。

しかしフワン・マリチャルによると(8) 、1909年から1939年に至る三十年のあいだ、つまりカストロが次第に文献学者から歴史思想家へと変貌していくその過程で、カストロの文章はむしろますますウナムーノのそれに似てきたという。特にその直情性・衝動性(impulsividad)が。ところでカストロの畢生の大作 (つまり前述の意味合いでの彼の代表作)の序章とも言うべき『歴史の中のスペイン』の冒頭のエピグラムはウナムーノの次の言葉であった(但し出典は明らかにされていない)。

“No hace el plan a la vida, sino que ésta se lo traza a sí misma, viviendo”.

「計画が生を作るのではない。むしろ生の方が生きながら、自らのために計画を描いていくのである」

オルテガについてはどうか。『歴史の中のスペイン』の中でオルテガのスペイン史観(とりわけ『無脊椎のスペイン(España invertebrada) 』をめぐって)に批判を加えつつも次のように評している。

「彼の業績は、ルイス・ビーベス以来類を見ないものと評価されるであろう。つまりルイス・ビーベス(1540年没)以降、スペイン世界において同時代の巨大な問題群と拮抗しうる思想家は絶えてなかったということである」(9)。

ともあれ、それぞれが個性の強い彼ら3人のあいだには、時に激しい反発と、そして時に本人さえ自覚しない強い牽引力が働いていた。「カストロ論1」でも触れたが、カストロの「生の住処」など「生」の理論の深い理解のためには、オルテガのそれとの比較が当然なされなければならないであろう。本格的なカストロ論はともかく、この問題にだけは近いうちにぜひ挑戦したいものである。

ヨーロッパ統合について

カストロは現在の政治的文脈で言えばEUに相当するヨーロッパ統合に関しては否定的観測をしていたようだ。彼の次のような言葉からもそれは明らかである。「十六世紀、教皇の権威や錚々たる知識人のラテン語をもってしても達成できなかったことが、経済的ならびに防衛的利害関係によって、あるいは同一の学問の共通性や紀元二千年の恐怖によって達成されるとはまず考えられない」(10)。しかし「朝日新聞」1999年11月30日付けの夕刊によると、EU内部では、ラテン語の復権がいたるところでなされているらしい。ニュース番組やポップス音楽にも一部ラテン語が使われ始めたということだ。これが一過性のものなのか、それとも今後EUの発展の中でますます加速されていく傾向なのか、予断を許さない。しかしそれにしてもカストロの予測は、今となってはいささか悲観的過ぎるのではなかろうか(11)。

二 カストロの絶筆に関して

現在までのところ、というかほぼ間違いなく、彼の絶筆は彼の死の当日(1972年7月25日)に書かれた「スペインというテーマの特殊性」という小文である。それは「最後の文章群」というタイトルのもとに『スペイン人の名前と素性について』(1973年刊)に集められている五つの文章の末尾を飾っているもので、彼が死の数ヶ月前から準備していた「作品集」のための序文となるはずのものであった。

内容は、慣習的な物の考え方からすればただただ不快にしか思えない真実、そしてそれに対する執拗かつ頑迷な抵抗について嘆いた未完の断片である。そのような抵抗に遭って悲惨な最後を迎えた例として、一人の産科医のことが書かれている。つまりゼンメルヴァイス(Semmelweis, Ignaz Philipp, 1818-65)のことである。

『岩波西洋人名辞典(増補版)』によれば、こうなっている。

「ハンガリーの産科医。ヴィーン大学付属病院に勤務(46-51)。産褥熱は敗血症であり、医師や助産婦の手指の汚染による感染の多いことを指摘し、塩化カルシウム液で手指を洗うことによってこれを防止し、死亡率を十分の一に減少させたが(47-49)、激しい反対にあい、帰国してブタペストの大学の産科の教授になった(55)」とある。

平凡社『大百科事典』には、「65年、ウィーンの近郊の精神病院で47歳の生涯を終えた」と付け加えられている。また小学館の『日本大百科全書』には、彼の死後に関して次の叙述がある。「全世界の追慕者により、ブタペストの公園にその記念像が立てられ、100年後、墓前に博物館が建てられた」。

このゼンメルヴァイスの名が出てくる文章は、彼の死の一週間前、つまり七月の十八日から連日(ただし22日から23日の3日間は休み)少しずつ書き加えれたものである。

さてゼンメルヴァイスの名は、以下のような文章の後に登場する。

「私はほとんど三十年のあいだ、今日われわれが《スペイン人》と呼ぶものがいったい何者でありどういう生き方をしているかを問い続けてきたが、しかし未だそうした問いかけに含まれるとてつもない問題圏の周囲にいくぶんかの光が見え始めたばかりという段階である。スペインの過去に関するこの新しいビジョンのもっとも中心的で決定的なものが、人間のものというより野犬や狼特有の反応で迎えられたのもそう昔のことではないのだ。私自身に対して敬意を払ってくれる出版物をも含めて、[一方では]私個人(この場合は第二義的要素だが)に対する賞賛の動機を作ったものは、[大方からは]無視されたり軽視されたり、あるいはたんに部分的に言及されるだけであった。ほんの最近まで、スペイン史に対する私の新たな視点に反対や敵意を表明する人たちの行為が、正しい推論にはふさわしくない方法や術策を弄したものであることをはっきり指摘する人もいなかった……無責任な人たちは伝統的に《スペイン的》と呼ばれてきた過去から、実はそれを完成した人たちを締め出し、その反対に、今日スペイン人と呼ばれる人たちとは何の関係もない人たちを過去の中に含めている」。

ともあれ問題を難しくしているのは、歴史そのものが内包している難しさである。なぜなら、問題は単にどれが真実かどれが誤謬でおとぎ話かを証明するような単純なことではないからである。つまりある真実の意義と意味の理解が困難であるばかりでなく、人間はその真実を自分のものにするためには知的能力以上の何かを必要とするからである。なぜならカストロ自身前掲書の中で言っているように、大抵の場合、その新しい真実はだれからも門前払いをくらった歓迎されざる客人のようなものだからだ。結局問われているものは、「歴史」とは何か、である。

三 歴史とは何か?

歴史(historia)という言葉は、古代ギリシア語のイオニア方言 historie から来ているらしい(12)。しかしロマンス語系の言語においては、「歴史」は二つないし三つの異なった概念を持っている。すなわち(一)「人々によって成し遂げられた行為」(ヘロドドス)についての調査であり、学問としての歴史科学を構築しようとするもの。(二)調査の対象、すなわち人々が成し遂げたこと。そして最後に歴史は《物語》という第三の意味を持つこともある。「つまり歴史は物語であり、依拠するものが《歴史的現実》であるか、純然たる想像であるかによって、それは「歴史」叙述にも、また作り話にもなりうる。英語は《歴史》(history)と《物語》(story)を区別することによって、この第三の混同を免れている。ヨーロッパの他の言語もまた、こうした曖昧さを避けるために少なからぬ努力を払っている。イタリア語は《歴史叙述》(storiografia)という言葉によって、歴史科学ではないにしても少なくともこの学問の著作を区別しようとしているし、ドイツ語は《科学的》な行為である《歴史叙述》(Geschichtsschreibung)と本来の《歴史科学》(Geschichtswissenschaft)との間に区別を設けようとしている」(13)。

ところがスペイン語では英語の場合と違って「歴史」と「物語」との間の区別はなされず両者とも historia と同じ言葉を当てる(14)。もちろんいわゆる歴史を書く・編む(歴史編纂)を意味する historiografía という言葉はあるが、これは十六世紀になってギリシア語の historiagraphos から作られた言葉である(15)。また1928年、オルテガは「ヘーゲルの歴史哲学と “historiología”」という文章を書いて、おそらくは「歴史学」と訳すべきこの新語(historiología)を披露したが、しかしその後この言葉が市民権を得たかどうかは寡聞にして知らない。

さて少し回り道をしたが、カストロの歴史観に話を戻そう。まず歴史がデータの体積でも統計学でもなく、実に危険と冒険に満ちたものであるとの彼の言葉を聞いてみよう。 「こう考えてみると、歴史の仕事は冒険に満ちている。というのは、たとえば精密科学の真理のように、大多数のものに有効な一つの確実性にけっして到達することはないであろうからである。たとえ私たちがある民族の行動や創造物をいかに賞賛しようとも、それらにあらかじめ共感を覚えていない人たちがそれらを価値あるものとして受け入れることはないであろう。ある種の価値に対する適切な受容態勢なしに、これらの価値は観察者の評価能力の上を素通りしてしまうことがありうる。18世紀にシェイクスピアの演劇に起こったことがそれであり、同様のことは今日でも、あらゆる領域にわたって、いままで無視されてきた、あるいは評価されてこなかった偉大な価値についても起こっている。以上すべての理由から、私の歴史[学]が望んでいることはただひとつ、私が自分自身に課した厳しい要求を満足させることである。私の出発点は、スペイン民族が、ほとんどいつも大いなる圧迫感と不快感の支配する状況と関わりのある歴史的生の中に生まれ、形成されてきたという確信である……私はこうした歴史の中心そして要因として生の工房を、すなわちその中でスペイン的なるもの(それは常に類的で首尾一貫することのない部分的かつ心理的な特徴とは別物である)が鍛えあげられる、そのような工房にたどりついた……」(16)。

このような歴史観の中から後ほど有名になる二つのキーワードが生まれてきた。すなわち、「生の住処(morada vital)」と「生の意識構造(vividura)」である。

この言葉は、カストロ自身によって繰り返し説明されるが、しかし最初に思ったよりはるかに奥が深い言葉である。しかしカストロの歴史観は、これらの言葉を適切に理解することなしに不可能である。とりあえず、いくつか彼の説明の言葉を聞いてみよう。

- 生の住処(morada vital)= 歴史の中の《われわれ》によって包含されかつ限定される人間的空間。ある民族のもろもろの可能性の地平。

- 生の意識構造 = それら可能性を生きる方法。自らがその生の「住処」に存在しているとの意識。

一応はこのように説明はされるが、しかし歴史の中にそれらを検証することは至難のわざに思える。ただ長年オルテガの思想に親しんできた者にとっては、これらの考え方がオルテガが1940年に発表した『信念と理念(Ideas y creencias) 』の中で展開される「信念」と「理念」の違いに重なって見えてくる。つまり人間がその中に生まれ、生き、そして働くところの「信念」と、持つことも持たないこともできる方法意識のような「理念」との違いである。「生の住処」と「信念」がぴったり重なるとしても、「生の意識構造」と 「理念」がうまく重ならないように思えるが、前述したようにこれは今後の研究課題であろう。

「生の住処」の主体たる《われわれ》も、全的に把握することの難しい概念である。これについて彼は次のように語っている。

「歴史は個別的なものとして生きられた個別性の複数性[多様性]として現れる。……ある歴史の現実性、すなわち《事実》の領域のはるか向こうに隠れてあるもの――その向こうにあるものの兆候、しるし、あるいは表現――は、それら表現の対象である集団的行為者の構造の中でそれら《事実》が充全たる姿を見せるときに初めて自己を顕現するのである」(17)。

ところが問題は、ある人間共同体の歴史をその発展の過程を通じて理解しようとする際、もしもそれに関心を持っている人 (とりわけ歴史家) が明らかにその共同体の外部(物理的にというより時間的に)に位置する人だとしたら、果たしてそれを理解することが可能なのか、可能ならいったいどの程度まで可能なのか、という問題につきる。これに関してフェラテール・モラはその『哲学事典(Diccionario de filosofía)』の「感情移入(en-dopatía)」の項でカストロを例に挙げながら次のように述べている(18)。

「……たとえば研究対象たる共同体の存在形態を[カストロならさらに「値する」(valer)ことの形を、と言うであろうが)言うなれば内部から(desde dentro)生きる人だけが、その共同体の歴史を理解することができるであろう、と。しかしカストロは同時に、研究対象たるその共同体からある一定の距離を保つことの出来る人だけがその共同体の構造、さらにはその生の諸形態を理解し、説明し、分析することができる、とも言っているのである。ところがこの「内部から理解する」ことと「ある一定の距離から(あるいは外部から)理解すること」を同時に遂行することは実現不可能に思われる。従来ならここに両者の折衷案が浮上してくるかも知れない。しかしカストロが出すのは安易な折衷案ではない。カストロの言葉を聞いてみよう。「歴史として語られたもの(lo historiado)は、sym-pathia(共感)にも推論的理性にも依拠しているだろう。つまり物理的・生物学的あるいは心理的決定論の網の中に組み込まれた連鎖の中にではなく、価値論的ならびに開かれた判断を介して表明されるべきである [『二つのエッセイ(Dos ensayos) 』, 1956, pags. 10-11)。さらには次の言葉も紹介されている。「歴史を語ること(historiar)は……単なる認識の操作でもなければ、単独に他から孤立して存在しているある《もの》の現実を暴くことに基づいてもいない。歴史を語るという仕事は、会話の一形式、すなわちなんらかの形で自分たちの生、つまり万人に対して同一の形式では語りかけないであろう生、の生きた表現を残した人たちと共に生きるための一形式なのだ」。(Ibid., pag. 33)。「歴史家(歴史を語る者)は……他の人間たちの生を表現した対象と渡り合わなければならず、またかつて闘い、信じ、考え、感じ、創造した人たちの生の運動に、なんらかの形で参加すしなければならない。なぜなら、そうした種類の活動は、各人の個人的体験の内部で行なわれるからである。そうした体験の対象(自ずから動的なものであるが)は、それらと接触する人の生的運動に参画してくる」。

いまさら言っても始まらないが、カストロとアルボルノースとの論争も、長い時をあいだにはさんで振り返っててみると、結局は両者の歴史観の相違、しかも同じ土俵についに上ることのない、不毛の論争であったことが分かってくる。

【カストロ関係文献一覧】

◯彼自身の作品

“Lengua, enseñanza y literatura (esbozos)”, Victoriano Suarez Editor, 1924.

“La realidad histórica de España”, Porrua, 1954. ( コピー)

“Santiago de España”, Emecé Editores, 1958.

“De la edad conflictiva―crisis de la cultura española en el siglo XVII”, Taurus, 4 ed., 1976. (Primera ed., 1961)

“La realidad histórica de España”, ed. renovada, 6 ed., Porrua, 1975 (Primera ed. renovada, 1962)

“Hacia Cervantes”, Taurus, 3 ed. Considerablemente renovada, 1967.

“Aspectos del vivir hispanico”, Alianza, 1970.

“The Spaniards”, translated by W. F. King & S. Margaretten, Univ. of California Press, 1971.

“De la España que aún no conocía”, en 3 tomos, Finisterre, México, 1972-1975.

“El pensamiento de Cervantes”, nueva edición ampliada, Noguer, 1973.

“Sobre el nombre y el quien de los españoles”, Taurus, 1973.

“Cervantes y los casticismos españoles”, Alianza, 1974.

“Españoles al margen”, Ed. Jucar, 2 ed., 1975.

“An Idea of History, Selected Essay”, Ohio State Univ. Press, 1977.

“Teresa la Santa y otros ensayos”, Alianza, 1982.

“España en su historia. Cristianos, moros y judios”, Critica, 1983.

“Glosarios latino-españoles de la edad media”, C.S.I.C., 1991.

◯寄稿論文など

Esceptismo y contradicción en Quevedo, en “Humanidades”, XVIII (1928), 11-17, reincluido en “Francisco de Quevedo”, Ed. de Gonzalo Sobejano, Taurus, 1978.

◯カストロ研究書目

・略号

“The Impact”=Américo Castro: The Impact of His Thought, Madison, 1988.

EOC=Estudios sobre la obra de Américo Castro, Taurus, 1971.

HUC=Homenaje a Américo Castro, Univ. Complutense, 1987.

※ “……”は単行本を示す。

Abellán, J. L.: El laberinto de los casticismos en Américo Castro, en “La Cultura en España”, 1971.

: Notas actuales sobre Américo Castro, en “La industria cultural”, 1975

Almeida, Julio: “El problema de España en Américo Castro”, Univ. de Cordoba, 1987.

Amoros, Andres: Algunos supuestos de un prologo: “La Realidad Historica de España” (1966), en EOC.

: Los fundamentos de “La realidad histórica España”, en HUC.

Aranguren, J. L.: La figura del indiano, en EOC.

Araya, Guillermo: “El pensamiento de Américo Castro”, Alianza, 1983.

: Evolución y proyecciones del pensamiento de Américo Castro, en EOC.

: Lexicografía e historia de la visión de España de Américo Castro, en HUC.

Armistead, Samuel G.: Américo Castro in Morocco, The Origins of a Theory?, en “The Impact”.

Asensio, Eugenio: “La España imaginada de Américo Castro”, Ediciones El Albir, 1976.

: Un aspecto desatendido de la obra de Américo Castro, en EOC.

Bataillon, Marcel: El erasmismo de Cervantes en el pensamiento de Américo Castro, en EOC.

Beverley, John: Class or Caste: A Critique of the Castro Thesis, en “The Impact”.

Beysterveldt, Anthony van: Itinerario hacia Américo Castro… y sus detractores, en EOC.

: Exploración literaria con Américo Castro, en HUC.

Bustos, José Jesús de: Presentación, en HUC.

Campos, Jorge: Selección Bibliográfica de las publicaciones de Américo Castro, en EOC.

Cano Aguilar, Rafael: Américo Castro y la obra científica alfonsí: algunas consideraciones en torno al Libro de la Ochaua Espera, en HUC.

Cantarino, Vicente: Américo Castro: Un aspecto olvidado de la polemica, en “The Impact”.

Cilveti, Ángel A.: Américo Castro y Santa Teresa, en “The Impact”.

Diaz-Plaja, Guillermo: “Estructura y sentido del novecentismo español”, Alianza, 1975.

Duran, Manuel: Americo Castro and the Contemporary Spanish Novel, en “The Impact”.

: Américo Castro y la identidad de los españoles, en EOC.

Garagorri, Paulino: Hacia Cervantes, en “Españoles razonantes”.

: El sujeto de la historia (En torno a la tarea desmitificadora de Américo Castro) en “Ejercicios Intelectuales”.

: “Introducción a Américo Castro”, Alianza, 1984.

: Un proyecto de vida colectiva, en EOC.

Garc a-Sabell, Domingo: Introducción al pensamiento histórico de Américo Castro, en EOC.

Gaylord Randel, Mary: Américo Castro y el lenguaje de los estudios literarios, en “The Impact”.

Gilman, Stephen: The Last “Don Quijote” of Don Americo, en “The Impact”.

: Americo Castro como humanista e historiador, en EOC.

Gómez-Martínez, José Luis: “Américo Castro y el origen de los españoles: historia de una polémica”, Ed. Gredos, 1975.

: Introducción a “El erasmismo español” de José Luis Abellán.

Goytisolo, Juan: Supervivencias tribales en el medio intelectual español, en EOC.

: La imaginación historica, en “El País”, lunes 6 de mayo de 1985.

Gutierrez Nieto, J. Ignacio: Los humanistas castellanos ante la limpieza de sangre. Algunas manifestaciones, en HUC.

Jiménez Lozano, José: El aporte del profesor Américo Castro a la interpretación del sentimiento religioso español, en EOC.

Johnson, Carroll B.: “Sobre la historia de una inseguridad”, en HUC.

King, Edmund L.: The Problem of Determinism in Americo Castro’s Historiagraphy, en “The Impact”.

: Es determinista la historiagrafia de Américo Castro?, en HUC.

Kirsner, Robert: Semblanza de Américo Castro, en “The Impact”.

Laín-Entralgo, P.: Mi encuentro con Américo Castro, en “En este país”.

Lapesa, Rafael: La huella de Américo Castro en los estudios de linguistica española, en “The Impact”.

: “La Celestina” en la obra de Américo Castro, en EOC.

: La semblanza de Américo Castro, en HUC.

Lewis Galanes, Adriana: Fray Luis de Granada y los anuzim novohispanos a fines de del siglo XVI, en “The Impact”.

López Estarada, Francisco: La literatura pastril en la obra de Américo Castro, en EOC.

: Don Américo, 1935-1985, en HUC.

Llorens, Vicente: Los años de Princeton, en EOC.

Marcos-Marin, Francisco: Vividura hispanica y poesia epica Arabe, en EOC.

: Américo Castro, traductor y glosador de W. Meyer-Lübke (Una carta inedita de J. Jud y una resena de Leo Spitzer), en HUC.

Marichal, Juan: Américo Castro y la critica literaria del siglo XX, en EOC.

: La unidad vital del pensamiento de A. Castro y su significación historiografica, en “Teoria e historia del ensayismo hispanico”.

: Américo Castro y la Institución, en HUC.

: Una España rectificada, en “El País”, lunes de mayo de 1985.

Marquez Villanueva, Francisco: Américo Castro y la historia, en “The Impact”.

:El encuentro con la obra de Américo Castro, en EOC.

Martínez Gros, Gabriel: Américo Castro et les Annales, en HUC.

Menocal, María Rosa: And How ‘Western’ was the Rest of Medieval Europe?, en “The Impact”.

Monroe, James T.: Américo Castro y los estudios arabistas, en EOC.

M. T. E.: Un debate historico, en “El País”, lunes 6 de mayo de 1985.

Narbona Jiménez, Antonio: Américo Castro y los estudios gramaticales, en HUC.

Negrin, Juan, Jr.: Recuerdos ineditos sobre Don Américo Castro y su medio ambiente, en “The Impact”.

Peña, Aniano: Américo Castro en la polemica de la ciencia, en “The Impact”.

: “Américo Castro y su visión de España y de Cervantes”, Gredos, 1975.

Porqueras-Mayo, Alberto: Américo Castro y la Edad de Oro, o conflictiva, española, en “C.H.” abril 1976, No.310. コピー有。

Read, Helen H.: Américo Castro, Cervantes, y la picareca: Breve historia de unas ideas, en “The Impact”.

Rodríguez Puertolas, Julio: Entre la memoria y la esperanza: recuerdos de don Américo Castro, en “The Impact”.

: Américo Castro y Cervantes, en EOC.

: Américo Castro: la tradición corregida por la razón, en HUC.

Rodríguez Suro, Joaquín: La huella de Américo Castro en Terra Nostra, en “The Impact”.

Saez Uribe, Ricardo: Américo Castro: Un heterodoxo agudo, en HUC.

Santa Cecilia, Carlos G.: Américo Castro, la inteligecia apasionada de un español polémico, en “El País”, lunes 6 de mayo de 1985.

Sicroff, A. A.: The Arragel Bible: A Fifteenth Century Rabbi Translates and Glosses the Bible for his Christian Master, en “The Impact”.

: Américo Castro: De El pensamiento de Cervantes a Cervantes y los casticismos españoles, en HUC.

Silverman, Joseph H.: Américo Castro and the Secret Spanish Civil War, en “The Impact”.

Testa, Daniel P.: El Guzman de Alfarache como modelo y anti-modelo del Quijote, en “The Impact”.

Tovar, Antonio: Un nuevo epigrama griego de Córdoba: ¿Arriano de Nicomedia, Procónsul de Bética?, en EOC.

Ynduráin, F.: De la acedia a la anorexia y la fiacca, en HUC.

Zamora Vicente, Alonso: Sobre la tarea cervantina de Américo Castro, en EOC.

: Américo Castro y Cervantes, en HUC.

Zuckerman-Ingber, Alix: A most Ingenious Paradox: Castro and the Comedia, en “The Impact”.

註

(1)「アメリコ・カストロに向かって」、『常葉学園大学研究紀要 外国語学部』第一号、昭和59年、11-23ページ。

(2)「内側からビーベスを求めて」(一)~(四)、「東京純心女子短期大学紀要」第4、5、 8、10号、1991~1996年。

(3) ビトリア『人類共通の法を求めて』、「アンソロジー新世界の挑戦6」、1993年、岩波書店。

(4) 出版元はブエノス・アイレスのエメセ社(Emec Editores)で、本そのものは日本でもその著書が紹介されたことのある(『イスパノアメリカ文化史』、G.アンドラデ、村江四郎共訳、河出書房新社、1973年)ベネズエラの歴史家ピコン・サラス(Mariano Picón Salas, 1901-1965)に捧げられている。

(5) 木下登氏の『吹き抜ける風』(行路社、1995年)の中に、彼の娘婿スビリの簡にして要を得た紹介がなされている。筆者としては、特に彼の哲学的人間学の業績がもう少し紹介されてもいいのではないか、と思っている。同じ木下氏による以下の論考もある。

※「ハビエル・スビリの実存哲学――ハイデガーとの紙上論争を通じて――」

『HISPANICA』、第40号、日本イスパニア学会、1996年、 pags. 212-225。

ところで筆者がこのスビリという哲学者の名前を初めて耳にしたのは、はるか遠い昔の学生時代、スペイン思想の講義の中であった。スペイン人教授(イエズス会士)のC氏の講義はよく大相撲談義で脱線した。彼は当時活躍していた松登という力士の大のフアンだったと記憶している。話が現代スペインの思想に入ったとき、このスビリに関して大変残念なことがある、と切り出した。スビリは僧職を捨てたはいいが、たいへんな醜女と結婚した、せっかく(?)還俗したのだから、どうせならとびきりの美人と結婚すれば良かったものを。とうぜんその時、彼女の父親のカストロの名前も出たはずだが、それはなぜかすっかり記憶から剥落しており、後年研究対象として改めてカストロと出会ったときに記憶のそこから彼の名前が浮かび上がってきた。実はまだ彼女の写真にはお目にかかっていないが、カストロの容貌から判断して、娘の容色がそれほどひどいものとも思われない。たぶんC教授(Requiescat in pace!)のかなり独特な好みだったのでは。美男力士をさておいて松登が好きとは。

前掲の木下氏の著書には、最晩年、カストロの身辺に近かったアンドレス・アモロス教授(マドリード大学)の回想記も紹介されており、カストロの人となりを知るには非常に貴重な文章である

(6) Santa Cecilia, Carlos G., “El País”, lunes 6 de mayo de 1985.

(7) Cfr. Juan Negrin Jr.: “Recuerdos ineditos sobre Don Américo Castro y su medio ambiente”, en “Americo Castro: The Impact of His thought”, Madison, 1988.

(8) Juan Marichal: Un España rectificada, en “El País”, lunes 6 de mayo de 1985.

(9) “Sobre el nombre y el quien de los españoles”, p.195.

(10) “España en su historia”, Editorial Criica, 1983, p.42.

(11) 1990年六月号の『言語』(大修館書店発行)に、スペインのノーベル文学賞受賞作 家カミロ・ホセ・セラがその代表作『パスクアル・ドゥアルテの家族』のラテン語版を出したことに触れて「ラテン語の復権?」という一文を書いたことがある。自分としてはかなり確度の高い予測をしたつもりだが、もちろんいっさい話題にされることもなかった。

(12) 以下、アナール学は第三世代のリーダーと言われるル・ゴフの『歴史と記憶』(立川孝一訳、法政大学出版局、1999年)を参照したが、この著作は、歴史とは何か、という問題を考える際にいくつか貴重な示唆を与えてくれる。

(13) 前掲書、162ページ。

(14) スペイン語におけるこのような「混用」あるいは「混同」のもう一つの例として「終末論」と「糞便学(糞尿潭)」がある。つまり英語など他の言語では、語源的には同じであったもの(つまり《どん詰まり》)を、なんとか区別しようとしてきた。 すなわち eschatology と scathology の分化である。ところがスペイン語では、両者は共に escatología である。文字通り《糞味噌いっしょ》である。もちろんスペイン語では、sの後に他の子音が来る場合には、必ずsの前にeが付けられるという音声学的な理由が用意されてはいるが、しかしマダリアーガの言う「情熱」の解釈に「全か、しからずんば無」という説明が加えられているように、ここにはスペイン民族の現実を部分化せずに全体として受け入れる、という姿勢が影響しているのではないか。かくのごとく、思わぬところから比較文化論のテーマが広がって行く。

(15) Joan Coromines によれば、それより少し早く、1438年に初めて使われたらしい。Cfr. “Breve diccionario etimologico de la lengua castellana”, 1976.

(16) “La realidad historica de España”, 6 ed., 1975, p.109.

(17) “Sobre el nombre y quién de los españoles”, pags. 188-189.

(18) “Diccionario de filosofía”, tomo 2, p.931.

『東京純心女子大学紀要』第4号 2000年

* 結局、父は私家本として残したが、2009年に『葛藤の時代について』の邦題で本田誠二訳が公刊され、このあたり、父はどのように受け止めていたか手掛かりを探している。