キリスト教ヒューマニズムについて

はじめに

キリスト教系大学の「教育の理念」や「建学の精神」の文言の中に、「キリスト教(的)ヒューマニズム」という言葉がいったいいつごろから使われ始めたかはつまびらかにしないが、現在ではかなりの数のキリスト教系短大・大学でそれが使われるようになってきている。しかしそれが内実を伴わないたんなるキャッチフレーズである場合なきにしもあらず、ではないかと思われる。もちろん掲げられた理想はあくまで努力目標であるから、内実を伴わないのは当然である、という議論も成り立つが、しかしここで問題なのは、その「理想」と「現実」とのあいだの距離が自覚されていない場合のことである。つまりその時、「理想」は「理想」であることをやめ、たんなるキャッチフレーズに成り下がる(1)。

結論の先取りをすることになるが、筆者は、まさにその「キリスト教(的)ヒューマニズムとは何か」を絶えず問い続けることこそが、キリスト教系大学の真の使命ではないかと考える。あらゆる思想は、それが本物であるかぎり、完結したものとしては存在しないし、もっと広く言って、かつて自己完結的に体系を閉じた学問も存在しなかった。つまり思想・学問のいずれも、つねに形成途上にあることがその存在理由であり、その本質であるからだ。もしもおのが思想・学問体系を完結したものと見做すなら、あるいは自らを真理の保管者と見做すなら、その時点から、その学問なり思想の空洞化あるいは内部崩壊が始まると言っても過言ではない。なぜなら「元来、“ 学 ”と言い、“ 問い ”と言うのは、人間を離れた観念的なある物として、すなわちそれ自身に存立する知識として、あるのではない。それはまねぶこと、倣うこと及び問いたずねることとして、人間の行動である。そこには学び問われる “こと” が探求の目標として目ざされているとともに、その探求が学び問うという人間関係において行われるのである」(和辻哲郎『人間の学としての倫理学』)。オルテガならこれを、「学とは絶えざる常識批判であり、主体と対象の往復運動・往還である」と言うであろう。あるいはこれを「キリスト教」や「キリスト者」に引きつけて言うなら、あのキルケゴールの有名な言葉が思い起こされる。「この世に “ キリスト者 ” は存在しない。存在するのはただ “ キリスト者たらんとする者 ” のみである」。

ところでキリスト教ヒューマニズムを掲げない一般の大学の教育理念はどうなっているのであろうか。現今の国際化時代を反映してか、文言の中に「国際人の育成」とか「国際平和への貢献」を唱える大学も多くなってきた。理想としては申し分ない。しかしなかには「国家に有能な人材の育成」という理念を掲げている大学もかなり存在する。筆者はその度に背筋に冷たいものが走るのを感じる。なぜか。これには少し説明が必要であろう。なぜならそこには、最近の日本語における「国家」という言葉の乱用・誤用があるからである。つまり欧文脈では、そこに多少のずれが見られるにしても、一応の区別が存在する三つの言葉、すなわち「ステート」、「ネイション」そして「カントリー」が、わが国では近年ますます区別がなくなり、本来なら「カントリー」あるいは「ネーション」と言うべきところに、不用意に、またある場合にはかなり意図的に「ステート」が使われていることへの危惧である(2)。

つまり筆者が言いたいのは、現代日本では、たとえば愛国心について語られるとき、そこで言われている「国」が多くの場合、意図的にしろそうでないにしろ、「国家」が意味されていることが多いということである。しかし日本という国一つとってみても、これは明らかに間違いである。なぜなら、歴史上何度も、「国家」に有能でないことが、時には逆らうことが、結局は「国」を愛することだった事例にこと欠かないからである。

本題から離れて思わず余計な回り道をしたようだが、「大学の理念」を考えるときにどうしてもこの問題に触れないではいられなかった。ともかく本題に戻ろう。

一、キリスト教ヒューマニズムとは何か

冒頭に「キリスト教(的)ヒューマニズム」と表記し、「的」という言葉を括弧の中に括っておいた。その意味は、「キリスト教的」という形容詞が「本質形容詞」ではないかという議論もあるからである。つまり人間を「理性的動物」という場合、むしろ「理性的」ということの方が、名詞「動物」よりも「人間」の本質を形作っており、それと同じ意味を「キリスト教的」という形容詞が担っているという意見である(3)。

この意味で言うなら、「キリスト教」という言葉の中にはもともと「ヒューマニズム」が包摂されているわけだ。だとしたら、わざわざ「キリスト教ヒューマニズム」と言わずに、「キリスト教精神」とか「カトリック精神」と言う方が論理的かも知れない。事実、キリスト教系大学の中には、そのような文言を使っている大学も多い。

もっとも、「ヒューマニズム」というものの歴史性を無視して、それをたんに「人間性あるい人間的なるものの尊重・重視」というふうに理解するなら、あるいは先の議論も成り立つかも知れない。だが果たしてそうか。以下のことは常識の範疇に属することではあるが、話の展開上、きっちり押さえておきたい。すなわち「ヒューマニズム」は、一般に大きく分けて次の二つを意味する。

(1)広義には人間的(ヒューマン)なことを尊重する思想(「人間主義」の訳語が当て られることがある)。時にこれが誤って「人道主義」(ヒュマニタリアニズム)と 同義に用いられる。

(2)狭義には、いわゆる「人文主義」を言う。つまり人間の特色は言語を持つことであ り、それを尊重することは言語の規範たる文法と古典を尊重することであるという 思想である。その代表的なものはルネッサンス期に形成された人文主義である。

さて大学の理念に掲げられている「キリスト教ヒューマニズム」は、このうちのいずれを指しているのであろうか。それぞれの大学の「理念」あるいは「建学の精神」の起草者に会っていちいち確かめたわけではないので憶測の域を出ないが、どうも(1)のヒューマニズムを指しているのではないか、と思われる。明確に人文主義を意識して起草されているのは、きわめて例外的かも知れない。それに「ヒューマニズム」は、歴史的に見るなら、必ずしも常にキリスト教とぴったり重なってきたわけではない。敵対関係とは言わないまでも、少なくとも「教会」や「教階制度(クレリカリズム)」に対する批判的姿勢を持ちつつ出発し発展してきたのは事実であろう。いやもっとはっきり言うなら、ヒューマニズムとは、もともとある意味では神を括弧に入れて、何よりも「人間的なるもの」を重視しようという思想である。あるいは、あくまで人間からの視点を貫こうとする思想である。だからキリスト教思想家の中にはヒューマニズムにはっきりと敵対する人もいるのである。

『広辞苑』(第四版)によれば、(2)の人文主義について、その歴史上主要な形態として次のような分類が続く。

- 中世的な宗教的世界観からの解放を求めるルネサンス期のイタリアの人文主義。

- 宗教からの徹底的解放を求め、不変的人間性を認めた十七~一八世紀イギリス・フランスの市民的ヒューマニズム。

- 古典重視、人間性の調和的発展、人間の自己救済力を説く十八~一九世紀のドイツの新ヒューマニズム。

- 資本主義によって疎外された人間に人間性回復を求める社会主義的ヒューマニズム。

- 東西文化の比較研究に基づく二〇世紀の補完的ヒューマニズム。

以上は、歴史に登場してくる順序に沿ったヒューマニズムの分類である。これによっても草創期のヒューマニズムが「中世的な宗教的世界観からの解放」を求めていたことは明らかである。エラスムスやトマス・モアなどによるキリスト教的ヒューマニズムの運動があったにしても、引き続きそれを強力に支え持続させるものがなかった以上、結果的には複数の、ときには非キリスト教的と言ってもいい各種ヒューマニズムが生まれたのは歴史の必然である。となると、やはりキリスト教系大学が「ヒューマニズム」に敢えて「キリスト教的」という形容詞を付してまで「ヒューマニズム」を標榜する意味があるのであろうか。

それに対しては簡潔に答えることができよう。すなわち、そうすることには十分過ぎるほどの意味がある、と。なぜなら、そうした「理想」が掲げられるのは、他でもなく学問を通じて人間形成の行われる大学だからである。つまり「学問」と「ヒューマニズム」は歴史的に見て切っても切れない密接な関係を有しているのである。

もちろんその場合であっても、キリスト教ヒューマニズムを、「キリスト教風に」味付けされたヒューマニズム、と解したら、それこそ二兎を追う者一兎をも得ずの結果を招来することになろう。むしろ前述したヒューマニズムの歴史的経緯をしっかり受け止めた上で、つまりキリスト教とヒューマニズムとのあいだのアンビヴァレントで緊張をはらんだ関係を丸ごと引き受ける形て、両者の実りある対話と協調を模索する必要があろう。

前述したように、ルネッサンス期のヒューマニズムには、エラスムスやトマス・モアのそれのように、「キリスト教的」という形容詞を冠してもおかしくないような思想の存在が認められるとしても、全体として見た場合、後の世にも継承さるべき太い理論的支柱を欠いていたと言わざるをえない。つまり、従来カトリック系の多くの学者たちが指摘してきたように、たとえばエラスムスの思想は、結局はキリスト教の味付けがなされたヒューマニズム、あるいは逆に、ヒューマニズムの味付けがなされたキリスト教ではないか、という批判は、ある程度当たっていると言えよう(4) 。ルネッサンス期ヒューマニズムの理論的根拠は、結局のところストア主義、エピクロス主義、そしてキリスト教思想の混合体であったと言えるからである。

確かにこの時期のヒューマニズムは、「キリスト教」と「ヒューマニズム」が本当の意味で融合していたわけではない。ちょうどイタリア・ルネッサンスの画家たちは競ってマドンナやキリストを描いたが、しかしそれはキリスト教の衣装をまとった「世俗人」に過ぎなかったように。そしてその人文主義が問うたものは、つまるところ次の二つの問いだった。すなわち

1. 人間とは何か?

2. 人間には何ができるか?

1. の問いに対しては、古典古代の人間観に範を仰ぎつつもそれを見事に拡大し乗り越えたのは事実だし、2. についても、当初は大いなる自信、素朴なまでの矜持に満ちていた。それはレオナルド・ダ・ヴィンチの「人間にはすべてのことが可能だ」という言葉に見事に要約されている。しかしイタリア人文主義のオプティミズムは、一六世紀中葉にはすでに現実の戦渦の中で、そして異端審問に代表される厳しい思想統制の中で徐々に破綻し始める。その経緯は、イタリア人文主義の最後の証人とも言うべきカンパネッラその人の波乱の生涯とその絶望的なまでのユートピア幻想『太陽の都』に明らかである。

しかし、果たして本当にそれがすべてであったのであろうか。

二、未完に終わったもう一つのキリスト教ヒューマニズム

さてここからは、筆者の極めて個人的な見解、つまり実証作業を今後の課題とする仮説である。筆者は長い間、十六世紀スペインの精神史的研究を細々と続けてきたが、その範囲だけから言っても、先の「定説」は少し訂正される必要があるのではないか、というのが拙論の骨子である。というのは、確かに草創期の人文主義は圧倒的にイタリア・ルネッサンスの影響下に出発したが、その後の経緯を見てみると各所に独自なヒューマニズム発展の動きがあったからである。なかでもスペインは豊饒なキリスト教ヒューマニズムの発展の可能性をもっとも豊かに有していた国である。なぜそのように独特なヒューマニズム発展の可能性を秘めていたかを説明するには、近代スペイン史の概略をなぞる必要があるが、ここではごく大雑把な見取り図で我慢するしかない。

- 八世紀初頭より十五世紀末まで、およそ八世紀間にわたるイスラム支配。

- 後にルネッサンス、近代科学などの誕生をうながすアリストテレスなどギリシアの思想・学問は一時ヨーロッパからほとんど姿を消し、それらはアラビアからスペイン経由で再度ヨーロッパに入ったこと。特に十二~十三世紀スペインはイスラム最大の学者アベロエス、ユダヤ最大の学者マイモニデスを輩出するなど、ルネッサンスの先駆的運動のあった国である。中でもトレド翻訳学派の功績は顕著であった。

- ディエス・デル・コラールの言うように、八世紀にわたって「絞りに絞った弓が一挙に放たれるように」レコンキスタ(国土再征服運動)の完了と共に、新世界に向けて一斉にエネルギーが放出された(5)。

- ピカレスク小説や『ドン・キホーテ』、テレサ・デ・ヘスース(イエズスの聖テレジア)やフワン・デ・ラ・クルス(十字架の聖ヨハネ)などを生んだスペイン黄金世紀は、 ルネッサンスにその広さと深さにおいて決してひけをとらない人間味豊かな文化を生み出した。つまりピカレスク小説のように徹底して地上的な「人間観」があるかと思えば、神秘思想のように垂直に天に飛翔する「人間観」もあるというスペイン文化独特の人間像そしてその振幅の激しさ。

- いわゆる「新世界問題」を抱えたスペインは、かつてないような深刻かつ根源的な人間的課題に直面せざるをえない状況を迎えた。そしてイスラム教、ユダヤ教との共存そして角遂の体験の中で、結果的には排他的な非寛容に収斂していったとはいえ、一度は他宗教との対話を体験したのである。この意味で、十三世紀のラモン・リュルを嚆矢とするスペイン知識人たちの功績は、今改めて現代に生かされ学ばれる必要がある。

簡単に言えば、イタリア・ルネッサンスが中世的・キリスト教的世界像からの解放を目指していたのに対し、スペインは、ちょうどドン・キホーテがすでに壊滅していた騎士道を再興するという無謀かつ時代錯誤の理想に向かったように、澎湃として起こりつつあった各国ナショナリズムの動きに逆らうようにして、汎ヨーロッパ的キリスト教世界の建設を目指した。つまりスペインの場合、人文主義運動は必ずしも中世との断絶を意味せず、むしろそれとの連続を意味したのである(6)。

しかしスペイン独特の人文主義思想を準備したのは、上に列挙した事情だけではない。実はもっと根源的で決定的な、水面下の条件がそれらに加わっていた。つまりユダヤ系知識人たちの存在である。それがどれだけ深い影響を与えるものであったかは、たとえば先に列挙した近代スペイン成立事情に関係した人物たち、すなわちピカレスク小説の鼻祖たる覆面作家、セルバンテス、サンタ・テレサ、サン・フワン、あるいはインディオ擁護からついには壮大な世界史を構想するに至ったラス・カサス、またグロティウスよりはるか前に国際法の骨格を作り上げたビトリア、そしてスペイン・ルネッサンスを代表するルイス・ビーベスにルイス・デ・レオン、そのいずれもが改宗者の血筋、つまりユダヤの血筋を持つ知識人たちであった事実が紛れようもなく証明している。

ここでユダヤ系知識人の問題を詳述することはできないが、簡単に言うなら、彼らの根こぎの体験とアンビギュアスな位相(絶えずアイデンティティ確認の作業を強いられていた)とが、キリスト教ヒューマニズム誕生のための格好の条件を醸成したということである。

十六世紀スペインのヒューマニズム思想が人類の貴重な人間観に新たに加えた甚大な貢献を二つだけ挙げるとしたら、「人類のすべての民族は人間である」というラス・カサスの言葉に代表される思想と、「キリストの神秘体」の水平的解釈というビーベスに代表される思想ではなかろうか。

前者は、征服そして植民地支配に伴う非人間的行為、つまり「行き過ぎ」を批判するだけに留まってはいなかった。ラス・カサスの思想はそれよりはるかに射程距離の長い画期的な思想であった。すなわち征服・支配の「行き過ぎ」というより、むしろ征服・植民そのものの是非を根源から問うていたのである。たとえどのように高邁な人間の理想を打ち上げようと、アリストテレスの言う「先天的奴隷説」をいまだ脱却しないものが真の意味でのヒューマニズムの名に値しようか(7)。

つまりイタリアの楽天的な人間賛歌に比べると、スペインの人文主義思想は、ラス・カサスやビーベスたちのように新世界ならびにヨーロッパの戦渦を直視しつつ、人間について根源からの苦しい思索を強いられたのである。

またユダヤ系知識人たちは、聖パウロ以来もともとキリスト教思想の中にあった「キリストの神秘体」という概念の垂直的ならぬ水平的な解釈、すなわち「頭」を同じくする 「子」という縦の関係よりも、「頭」を同じくする「兄弟」という横の関係を強調する解釈の形成に影響を及ぼした。さらには、同じく改宗者の血を引くサンタ・テレサやサン・フワン・デ・ラ・クルスの独特な神秘思想、ピカレスク小説や『ドン・キホーテ』などによる新しい人間観の形成があった。そしてそれらを総合的に捉える試みこそが、十六世紀キリスト教ヒューマニズムの再検討・再評価に欠かせない作業となるのではないか。またそれこそが新たな「キリスト教ヒューマニズム」創出にとって欠かせない作業となるのではないか。

もちろんそれは十六世紀以降のさまざまなヒューマニズム創出の運動を視界に入れての作業でなければならないことは言うまでもない。

三、新たなヒューマニズムに向けて

二十一世紀の足音が間近に迫っている今こそ、世界のすべての人との共存(世界の平和)、そして人間以外のすべての生物との共生(環境問題)を視界に入れつつ、人間とは何か、何をなすべきか、そして究極的には何に依拠すべきか、という問いを発しなければならない。

かつてのルネッサンスが、新しい人間存在の様式を求めて、ギリシア・ローマの古典古代への遡及の旅を敢行したように、われわれもまた新しい人間存在の様式を求めてルネッサンス期ヒューマニズムへの旅に出発しなければならない。なぜなら人間は、実りある未来を構築するためには、いわば後ろ向きの前進が不可欠だからである。

大学は優れて創造の場でなければならない。特に新しい人間の生き方、その幸福を求めての果敢な創造の場でなければならない。このことが不思議なことに「大学の理念」で忘れられていないであろうか。

十六世紀にその最初の形をとったキリスト教ヒューマニズムを現代に生かそうとする試みが今までなかったわけではない。たとえば、J・マリタンに代表されるキリスト者たちの果敢な挑戦は、今改めて評価されなければならないであろう。なぜなら、彼らの努力こそ、宗教改革の時代以降、キリスト教が遭遇したもっとも重大な転機、すなわち第二バチカン公会議を用意したと言っても過言ではないからである。ペトロ・ネメシェギ師は、『現代とキリスト教的ヒューマニズム』の中で次のように述べている。

「この点で先駆者の役割を果たしたのは、フランスの哲学者ジャック・マリタンである。彼の著作『完全なヒューマニズム』(Humanisme integral)に表された考えは、当時教会内で危険思想と思われたが、間もなくカトリック教会の最高指導者たちによって述べられるようになったのである。この点で教会の姿勢を変えたのは、ローマ教皇ヨハネス二十三世である。彼が発布した『地上に平和を』と題する回勅は、教会の歴史において初めて、カトリック信者にだけではなく、「すべての善意の人に」宛てられて出されたものである……同教皇が開いた第二バチカン公会議がヒューマニズム的な思想をはっきり打ち出している。

キリストがすべての人間と一致していること、聖霊がすべての人間の心の中に働いていること、信教の自由を含めてすべての人間の人権が尊重されるべきこと、すべての人間の喜びと悲しみがキリストと弟子の心に響くこと、各民族の文化を尊重し、その価値をキリスト教に受け入れなければならないことなどを宣言したこの公会議は、ヒューマニズムの精神に溢れている」(8)。

現代キリスト教ヒューマニズム再興の動きの中で、前述のJ・マリタンやG・マルセル、テイヤール・ド・シャルダン、H・ド・リュバクなど、フランスのカトリック知識人が果たした役割は確かに特筆に値しよう。しかし真の意味で現代にキリスト教ヒューマニズムの豊かな実りを得るためには、前述したように、歴史に、とりわけ「新世界問題」の歴史的体験に再度学ぶ必要があるのではなかろうか。なぜなら、十六世紀に明確な輪郭を得たヒューマニズムがなぜその後、人類につきつけられた難問に満足のいく答えを見つけられないまま現代に至ったか、その理由は、「新世界問題」を組み込む作業を怠ったためであり、そのツケをいま払っていると言えるからである。十六世紀はその意味で、実に豊かな鉱脈を蔵する時代であった。現代のわれわれが直面している、そして未だ未解決の問題のすべてがそこに露出していた。すなわち戦争と平和の問題、南北問題、環境破壊、諸民族・諸宗教間の平和的共存の必要性などが、その時すでに種蒔かれていたのである。この意味で言うなら、注(7)で触れたG・グティエレスの「解放の神学」はそれに賛成しようが反対しようが、キリスト教が現代において問われているものが何であるかを、まことに劇的に表現している思想と言えよう。

ということは、来たるべき二十一世紀にも有効性を持ちうるキリスト教ヒューマニズムは、従来の枠組を広げて(もちろん深化の作業も同時進行させつつ)現代に生きる神学をも巻き込む必要があるということである。

終わりに

さてこの大急ぎの素描の中で筆者の言いたかったことは、十六世紀ヒューマニズムの中には、いつの日か太い根と幹を備えたキリスト教ヒューマニズムに成長する可能性を秘めた思想が確かに存在していたこと、そしてもしそれを適切に評価し、育て、発展させていたならば、それは現代にまで有効な思想でありえたのではないか、という一種の仮説である。つまり後の社会主義的ヒューマニズムなどをも含めた豊かな思想の兆しがすでに十六世紀ヨーロッパに存在していたと考えているのである。

歴史にはいつも起こることであるが、ジグソーパズルの場合のように、ピース(断片)は揃っているのに、それを適切に填め込む視点はいつも遅れてやってくる。確かにブルックハルトを初めとする先達たちが、錯綜した歴史の中からルネッサンスを掬い出した手捌きは見事であったが、重要な断片であったスペイン・新世界、そしてそれが織り成す問題空間に生まれつつあったヒューマニズムの全的景観を、ステレオタイプ化した「暗黒伝説」に視界を遮られて、結局は見通せなかったのではないか、ということである。

総じて近代のヒューマニズムは、人間理性に過大な役割を負わせ過ぎた。その理性をも大きく包摂しながら人間の「生」全体を救い取る思想が必要だったのである。その意味でスペイン近代が、時にはその「近代」に逆らいつつも育ててきた等身大の「人間」観、ウナムーノの言う「肉と骨を備えた」人間という視点は、現代のわれわれに貴重なヒントを与えずにはいられないであろう。

最後に、これまで考察してきたキリスト教ヒューマニズムを現実の大学教育の場でどのように研究・教育すべきか。それについては稿を改めて考察する必要があるが、とりあえず今ここで言えることは、以上述べきたったようなキリスト教ヒューマニズムの研究・教育が具体的に進められていない大学がもしあるとすれば、早急に態勢を整える必要があるのではなかろうか、ということである。なぜなら、キリスト教を標榜する大学が、それなくしては看板倒れになってしまうもの、それなくしてはキリスト教ヒューマニズムを謳う「建学の精神」がたんなるキャッチフレーズになってしまうの、それこそまさにキリスト教ヒューマニズムの生きた証(あかし)だからである。

さらに具体的な提案をするとすれば、たとえばとりあえずは「人間学」や「キリスト教学」のような教科(できうる限り多くの教員を動員しての)を通じての「教育」が必要なのは言うまでもないとして、ある意味でさらに重要なのは、それらの教科担当教員だけでなく、広くさまざまな専門分野の教員が集まって、たとえば「キリスト教文化研究所」のような総合研究機関を設置し、そこでの研究成果を徐々に教育面に拡げていくことではなかろうか(9)。間もなく二十一世紀を迎えようとするキリスト教系大学が、それぞれの特色を生かしつつ独自の研究を押し進めるとともに、相互交流を通じてその研究成果をさらに高いレベルで発展させる必要性が焦眉の急として迫っている。

注

(1) 自己点検でもっとも厳しく問われなければならないのは、まさにその大学で「教育の理念」がいかに実践されているか、あるいはされていないか、を検証することではないだろうか。

(2) 簡単な英和辞典にも乗っている区別をここでまとめておこう。「カントリー」=「国」という一般的な意味を持つ語であるが、どちらかと言えば国土(一国の土地全体)という意味に重点がおかれる。「ネーション」=土地 よりもその住民に重点がおかれ、国民の集まりとしての国の意。「ステート」=一つの主権 の下で、一定の憲法・法律によって統治される政治的統一体としての国家。

(3) そう主張しているのは、ベルナルド・モンセグーである。しかしはたしてそうだろうか。まず「人間」を「理性的」であることにその本質があるという考え方は、ウナムーノ、オルテガという二人の偉大な「生」の哲学の思想家を生んだ国の知識人として、まことに不勉強な発言ではないか。「人間」をあいかわらずアリストテレス的な静的概念で括ってしまおうという、時代錯誤的な発想だ。「本質」と「実存」をめぐっての二〇世紀の経験(それに賛成する反対するに係わらず)をまったく無視した発想ではないか。オルテガの言うように、人間には実体的なるものは何一つ与えられていない。「人間」は、敢えて言うなら「生」なのだ。

(4) 最近、しかしこの点に関して、エラスムスの再評価がなされているようである。つまり未完に終わったにしても、キリスト教ヒューマニズムの試みであったことを正当に評価すべきであるという論調である。J・マッコニカ著『エラスムス』、高柳俊一・河口英治訳、教文館、一九九四年、参照。ただしこの問題は、キリスト教神学との関わりという大問題を抱えていて、そう簡単に結論が出ないであろう。

(5) 小島威彦訳『ヨーロッパの略奪』、未来社、一九七二年、第4刷、一一三ページ。

(6) A・ガニベットが『スペインの理念』の中で、もしもスペインがあのような無謀な海外進出をせずに国内にとどまっていたなら、キリスト教的ギリシアになっていただろう、と述べているのは、この歴史のダイナミズムを無視した、あまりにもナイーヴな夢想と言わなければならない。橋本一郎・西澤龍生訳『スペインの理念』、新泉社、一九七四年、一五二ページ参照。

(7) G・グティエレスの「解放の神学」は、どう考えても、このラス・カサスの思想を現代に生かそうとするものと言わざるを得ない。

(8) ジャック・ベジノ編『現代とキリスト教的ヒューマニズム』、白水社、一九九三年、三一-三二ページ。

(9) キリスト教ヒューマニズムを歴史の中に探り、それを大学教育の場で一つの学問体系にまで発展させるいちばん妥当な方法として、今筆者の頭にあるのは、ビーベスとロヨラの思想の検証から出発することである。なぜなら、近代教育思想史においてキリスト教思想を前面に押し立てる思想家は数少ないが、例外的にこの二人は無視することのできない存在だからである。事実、大抵の教育史に、その二人の名が省略されることはない。手元の本にも、ルソー、ヘルダー、ペスタロッチなどのいわば常連の名に伍して、この二人についての研究が収録されている(『現代に生きる教育思想 7』、ぎょうせい、一九八二年)。前者は近代教育思想の先駆者として、後者はイエズス会教育の、ひいてはキリスト教的教育の創始者としてである。

○ 追記

おりしもこの文章を書き終えるころ、大江健三郎氏のノーベル文学賞受賞のニュースが報じられ、次いで彼のストックホルムでの記念講演の内容が伝えられた。筆者の知るかぎり、戦後四〇年の間、いかなる日本の政治家・学者・文学者によっても、このように現代日本人の精神的位相を世界に向けて見事に代弁する言葉が発せられたことはなかった。彼の思想の中に脈々と流れているのは、恩師渡辺一夫ゆずりのヒューマニズムである。もちろん彼自身はそのヒューマニズムを「神を信じていない」者のヒューマニズム(これは必ずしも無神論的という意味ではない)と表現しているが、しかし逆説でも皮肉でもなく、彼の文学の中に響いているのは、ブレイク流の悲嘆(グリーフ)であって、それはありきたりの信心書以上に宗教的な祈りに聞きなせる。

われわれのキリスト教ヒューマニズム研究も、こうした同時代日本のヒューマニズムに鋭敏に反応し共鳴するものでなければならないであろう。

(『人間学紀要』、第2号、1994年)

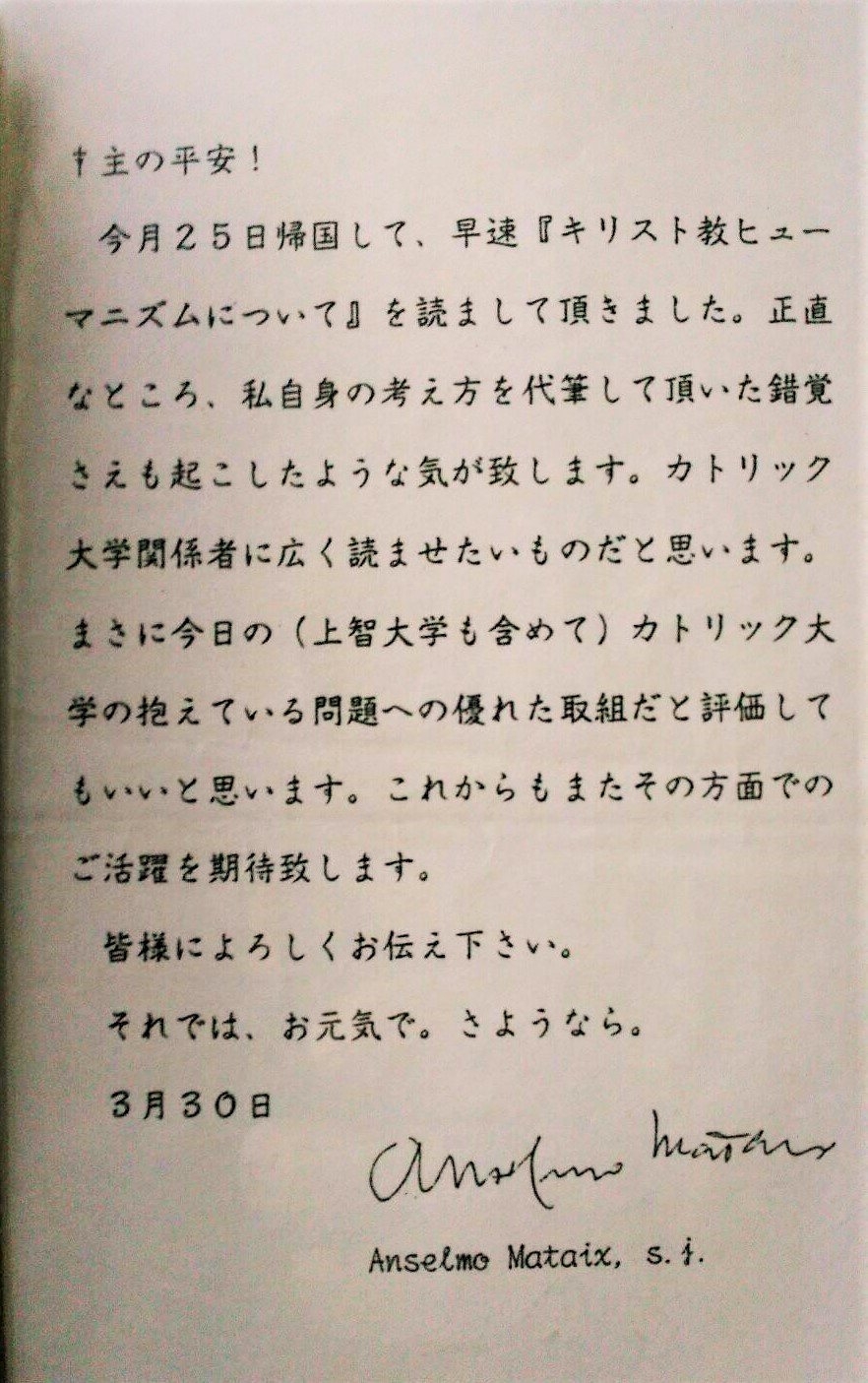

【息子追記】父の遺品を整理していて、見つかった手帳に、次の手紙のコピーがファイリングされていた。恩師の一人であるアンセルモ・マタイス神父(故人・イエズス会司祭・

・上智大学名誉教授)のこのメッセージを励みにして日々奮闘していたのだろう(2021年3月28日記)。