なにがなし空が高くなり、時おり部屋を吹き抜ける風に涼しさが混じるようになってきた。世間では今がいわゆるお盆休みで、故里に帰省した人波がこんどは逆流しているころなんだろう。と言いながら、一年中お盆休みのようなこちらにとってはどうでもいいことと思っている。来年あたりは娘夫婦が孫を連れてやってくるであろうが、たとえ滞在期間が多少短くなろうとも、混雑の中よりもっと静かなときに来てもらった方がいいかな、などと取らぬ狸の皮算用までしている。要するに所在無いのである。

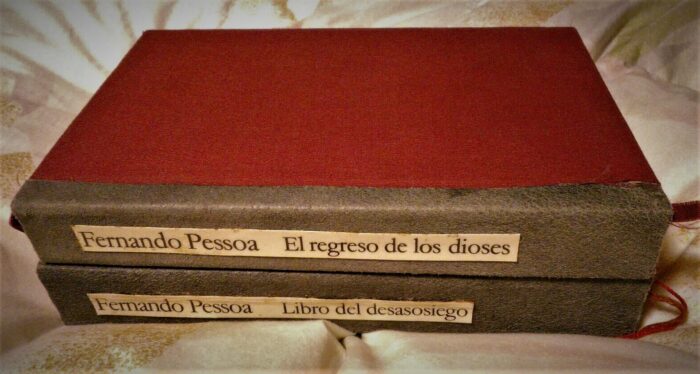

午後、久しぶりに装丁の仕事(?)をした。正確に言えば、読んでみようかな、と書棚から持ってきた本をつい飾ってみたくなったのである。以前から気になりながら本格的には読んだことのないポルトガルの作家フェルナンド・ペソアの二冊の本である。もっとも生前(一九三五年死去)『歴史は告げる』という詩集一冊しか発表しなかったペソアだから、この二冊の作品は、スペインの評論家アンヘル・クレスポが編集しスペイン語訳したものである。

一冊目は『不安の書』。これは一九八四年に出て、一九九一年にはすでに十二版を数えている。ペソアみたいな地味な作家が、一般的には隣国ポルトガルをいささか低く見ているスペイン人にこれだけ人気のある作家だとは俄かには信じられない。ともあれペソアが、作品の中に単なる分身ではなく(それはどんな作家でもやっていることだ)、自然詩人カエイロ、異教的古典的詩人レイス、ホイットマン風の詩人カンポスという、別人格の三人の口を借りて表現する、いわゆる異名(heteroismo)の使い手であることは有名らしい。「らしい」と言わざるをえないのは、いまだ彼の作品世界にまともに入りこんだことがないからである。

ところが、この『不安の書』の語り手はベルナルド・ソアレスという異名の人(heteronimo)というより準異名の人(semiheteronimo)という設定らしい。それでなくても謎めいたペソアという作家がいよいよ複雑かつ難解な作家に見えてくる。ここには内的日記、エッセイ、散文詩ばかりか、ときには物語風なものさえ含まれるらしく、自分とはまったく対極的なペソアの作品世界にひとつ真剣にぶつかってみようか、などと考えている。

ところで装丁の方だが、両書ともグレーの豚革を背表紙になかなかの出来栄えである(だれも見てないので勝手なことを言っている)。

-

※本文中の太字、朱書き、アンダーライン、マーカー等の処理はすべて、死後、息子によって為されたものです。

キーワード検索

投稿アーカイブ